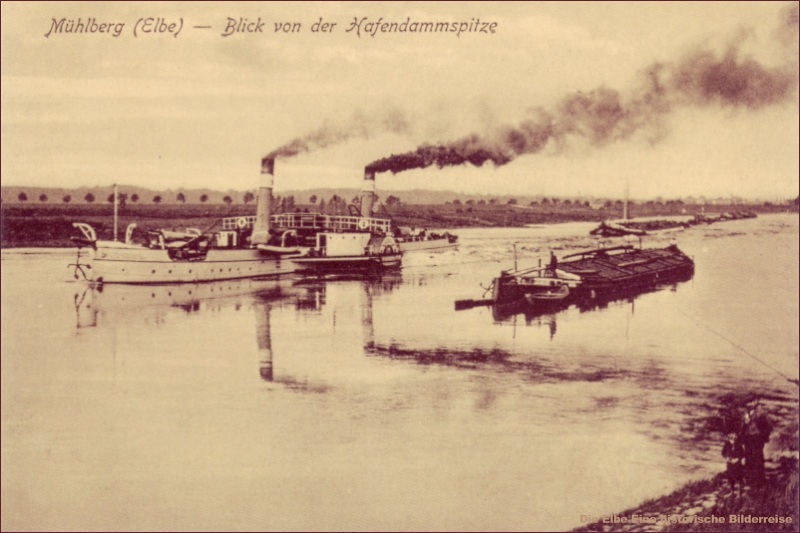

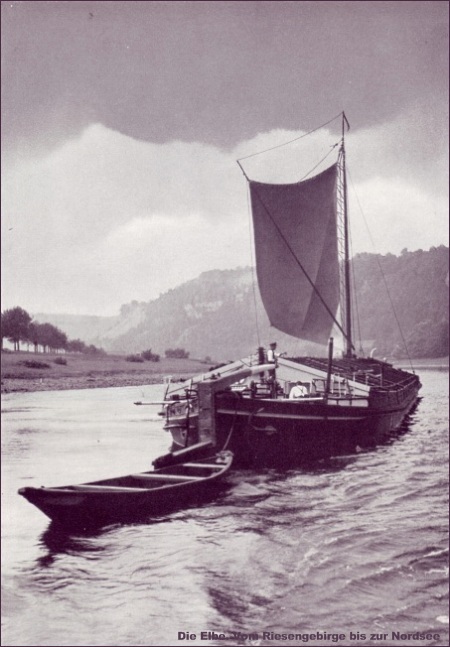

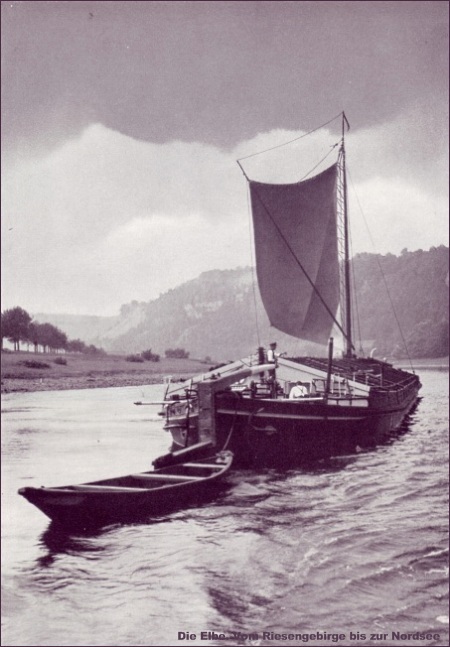

(1) Stiefelnde Talfahrt begegnet bergfahrendem Schleppzug. Die Elbe hat hier nur ein geringes Gefälle und der große voll abgeladene Kahn stiefelt so langsam, dass man noch nicht einmal ein Kielwasser sieht. Der Schiffer steht an der langen weissen Ruderpinne (Helmstock). Die Ruderfläche ist besonders lang, daneben der Heckanker. An der Elbe hat man als Anker gerne diese "Draggen"-Form benutzt mit vier Flunken. Der Mast ist gelegt. Daneben liegt auf dem Lukendach ein hell gestrichener Bundstaken. Ganz vorne im weissen Hemd der Matrose. Die Elbekähne hatten kein Gangbord, man lief über die Luken nach vorne

(?). . . . ..

Klick auf den Text bringt (2).

(2) Der Raddampfer hat einen ganz offenen Steuerstand, keinen Sonnen- keinen Regenschutz. Vorne und auch hinten am Schanzkleid sieht man bei den Elbedampfern oft wie hier diese Ausnehmung im Schanzkleid für die Arbeit mit Bundstaken und Schorbäumen.

Auf der Elbe konnte man an nur einem Strang den ganzen Schleppzug schleppen. Die Kähne waren ohne Abstand jeweils an ihrem Vordermann festgemacht. Auf dem Rhein ging das wegen der anderen Strömungs- und Fahrwasserverhältnisse nicht

(?). . . . ..

Klick auf den Text bringt (1).

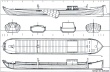

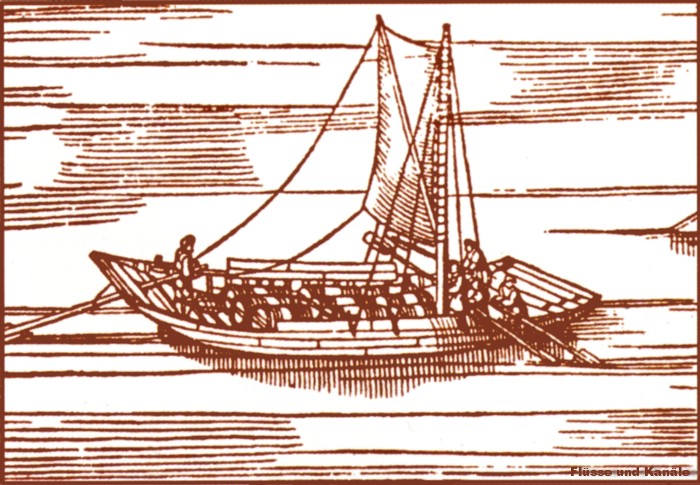

(1) Wahrscheinlich muss man den Oberländer im Ganzen als einen Bauholztransport betrachten. Dann erklärt sich manches an seiner eigenwilligen Form.

Bevor der Oberländer auftrat, gab es natürlich Flöße, aber es gab ausserdem z.B. auch Lauertannen

(Lauertanne ansehen). Die Lauertannen aus dem Schwarzwald wurden nur für die Talfahrt gebaut. Lauertannen wurden am Ende der Talfahrt wieder auseinander genommen und das Holz wurde genau wie das Holz der Flöße auch, am Ankunftsort verkauft.

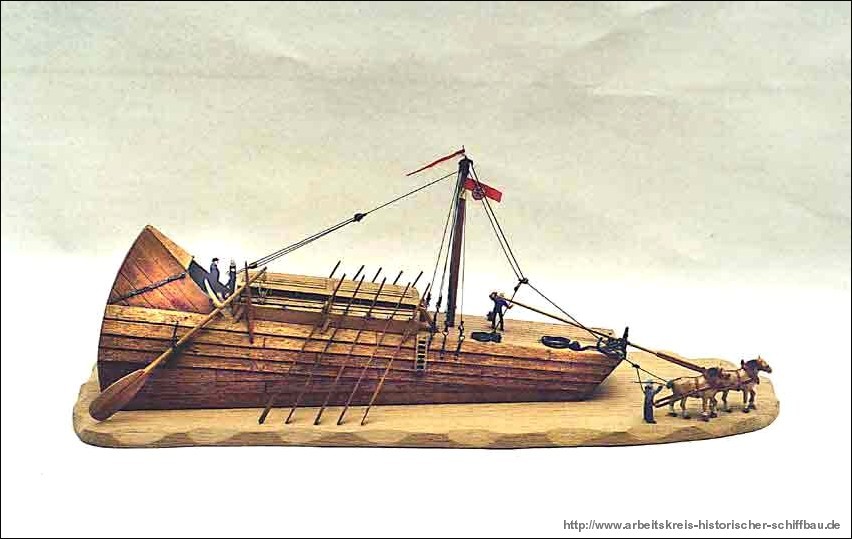

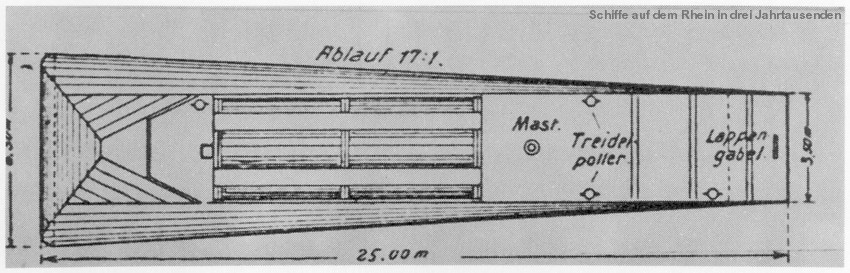

Beim Oberländer war es anders. Auch er wurde wieder zerlegt wie die Lauertanne, aber selbst seine ersten Ausführungsformen wurden offensichtlich nicht gleich nach der ersten Talfahrt wieder auseinander genommen. Er wurde auch für Bergfahrten benutzt, das beweist der niedrige Treidelmast der nur in der Bergfahrt notwendig wird. Aber doch stand auch beim Oberländer sein Wiederverkaufswert am Ende seiner Laufbahn, die Weiterverwendung seiner unverformten Bodenbalken und Seitenplanken, bei seiner Entwicklung im Vordergrund.

Zu dieser Zeit wurde fast nur an flachen Kiesstränden geladen und gelöscht. Nur die wirklich großen Städte hatten Kaimauern für alle Wasserstände. Das muss der zweite Hintergrund gewesen sein, der die Entwicklung der Oberländer-Urform beeinflusst hat. Beides zusammen, Verwendung von geradem Bauholz und die besonderen Beladungsverhältnisse, beides mündet in diese ungewöhnliche Form mit dem breiten Heck.

. . . ..

Ein Klick auf den Text bringt den nächsten Text. (2) Wird nämlich an flachen Stränden über den Bug ein- und ausgeladen, dann spielt für die Tragfähigkeit des Schiffes sein Auftrieb im Heck die entscheidende Rolle. Ein breites Heck bringt die erwünschte Ladefähigkeit. Der Bug liegt trocken am flachen Strand, er kann die Ladefähigkeit nicht steigern. Es enstanden Fahrzeuge mit großem Heckraum für viel Ladung und mit einer in den Bug integrierten Laderampe. Sie waren damit hervorragend gerüstet für die damals anzutreffenden Verhältnisse unterwegs.

Die Keilform, zu der das geführt hat, hat sich nicht lange gehalten. Sehr viele andere Merkmale der Oberländer-Form finden wir aber noch lange Jahre immer wieder, vor allem die kantige Bauweise, die dem Schiffskörper auch eine Formsteifigkeit gibt. Das herausragende Merkmal, das der Oberländer benutzt hat, ist sein ebener Boden. Bei gleicher Last taucht ein runder, gewölbter Boden tiefer ein als ein ebener Boden. Bei gleichem Tiefgang wird also mit einem Fahrzeug mit ebenem Boden mehr transportiert. Genau dieser Punkt war es wahrscheinlich, der manchen Oberländer am Zielort davor gerettet hat, zerlegt zu werden.

Auf den unregulierten natürlich fliessenden Flüssen wie dem Rhein, ohne Fahrwassermarkierungen, gehörte nämlich Auflaufen und anschließendes "Leichtern" immer zum Alltag des Schiffers. Das heisst, wenn ein aufgelaufenes Schiff anders nicht frei kam, dann musste Ladung in eines der grossen Beiboote umgeladen werden, es mußte geleichtert werden, bis das Schiff wieder frei war. Eine aufwendige

Galerie: Oberländerformen und ein Stevenschiff

Stiefeln: Die Fahrt mit kaltem Druck

Wenzel Hollar und sein Panorama

Galerien zu Mainz 1636

Hinweis

Diese Seite ist mit ihren Bildern und ihren Steuerelementen auf den vollen seinerzeit üblichen Bildschirm abgestimmt, man sieht und bedient die Seite daher am Besten im Vollbild-Modus.

Den Vollbild-Modus erreicht man über F 11.

Im Internet Explorer erreicht man ihn auch über "Extras" > Vollbild, im FireFox geht es über "Ansicht", im Google Chrome über "anpassen" (Schraubenschlüssel) > Zoomen, Symbol ganz rechts.

Quellen zur Galerie Oberländer:

Ansicht Hintergrundbild der Seite Galerien zu Mainz 1636 aus

B 53

Wenzel Hollar 1607 - 1677 Reisebilder vom Rhein, Städte u. Burgen

am Mittelrhein in Zeichn. u. Radierungen, Hrsg.: Berthold Roland. Katalogtexte

u. Red.: Ralph Melville ... Mainz : Landesmuseum, 1986 - 159 S. : zahlr. Ill.

(z.T. farb.) ; 22 x 30 cm + Beil. (1 Bl.) kart. (Pr. nicht mitget.) IDN: 880360259

(e. Ausstellung zum 40jährigen Bestehen d. Landes Rheinland-Pfalz ; Landesmuseum

Mainz, 16. November 1986 - 6. Januar 1987)

Aus diesem Band sind auch die

Bilder Oberländer vor Bingen, Ausschnitt; Oberländer vor Kelsterbach, Ausschnitt und Stevenheck vor Lahnstein, Ausschnitt.

Bilder Oberländer aus dem Woensam-Prospekt, Ausschnitt aus dem Woensam-Prospekt und Riss eines Oberländers, alle aus

(B 41, S. 83 und 94)

Schiffe auf dem Rhein in drei Jahrtausenden: Die Geschichte der Rheinschiffahrt. Werner Böcking. Mit e. Vorw. von Rudolf Pörtner. Steiger Moers 1979 30 cm 302 S. : überwiegend ill. ISBN 3-921564-14-X Gewebe.

Bild Modell eines Oberländers von 1531 aus:

http://www.

arbeitskreis-historischer-schiffbau.de/modell/2003/pol1.htm

Bild einer Lauertanne aus:

(B 20, S.47)

Flüsse und Kanäle die Geschichte der deutschen Wasserstrassen

[in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Schiffahrtsmuseum (DSM), Bremerhaven]. Martin Eckoldt (Hrsg.). Autoren ... Hans-Georg Braun ....DSV-Verlag Hamburg - 1998.- 1. Aufl.. -.- 526 S. : zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. ; 27 cm ISBN 3-88412-243-6 Gewebe

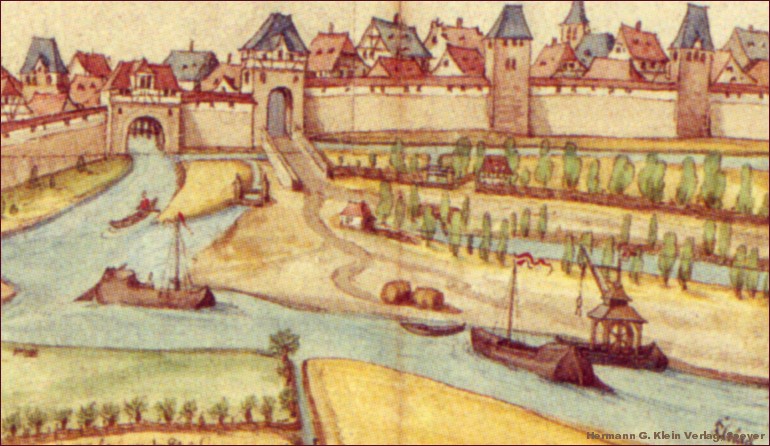

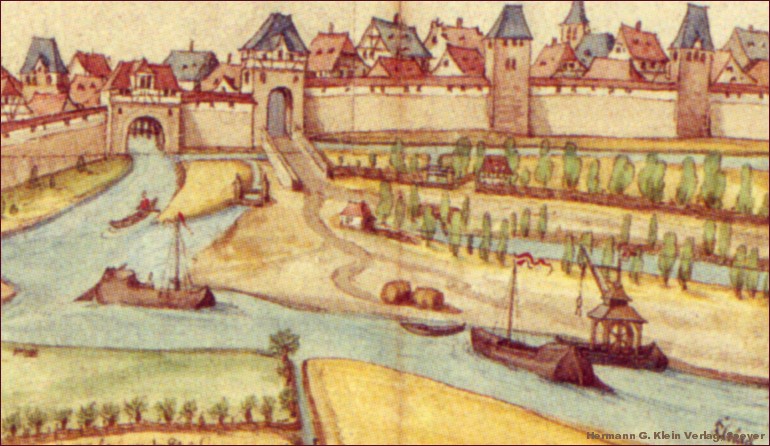

Bild Oberländer in Speyer Ausschnitt aus :

(A 67) Briefkarte

Klüpfelsau Plan, Ausschnitt, 1574,

Bayerisches Hauptstaatsarchiv München,

Federzeichnung, aquarelliert, 51x87,3 cm Anlage zu Prozessakten der Stadt Speyer an das Reichskammergericht. Unbekannter Künstler, Hermann G. Klein Verlag, 67346 Speyer Tel./Fax 06232-76436 Neufferstr. 2 D-67346 Speyer Best. Nr. DK 110 Printed in Germany.

(Ein größerer Ausschnitt ist in

Rheinregulierung zu sehen, dort auf der Textseite 1.)

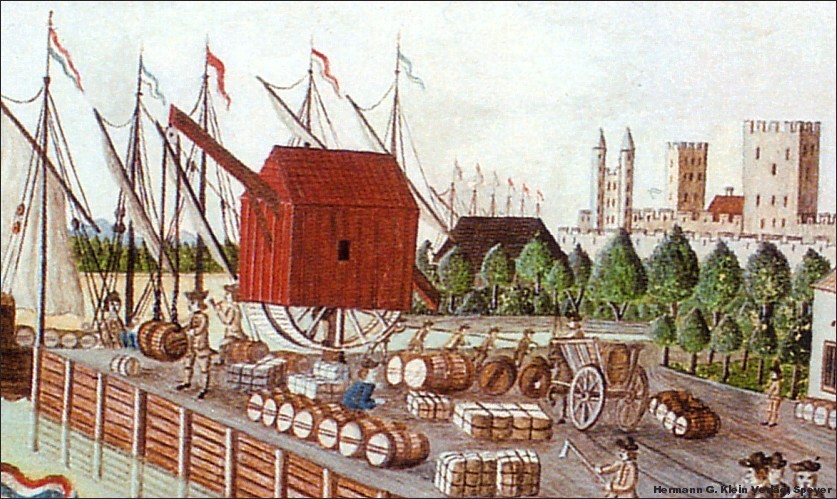

Bild Kran in Speyer:

(A 64) Briefkarte

Historisches Museum der Pfalz, Speyer Ansicht des Speyerer Hafens im 18. Jahrhundert.

Mit dem Blick auf die Schifflände und Stapelplatz – im Hintergrund der seit 1689 zerstörte Dom, vor 1755

Guache, 19 x 25 cm Unbekannter Künstler Hermann G. Klein Verlag, 67346 Speyer Best. Nr. DK 105.

Hogenberg taucht z.B. auf in Mainz 1636, in Text (4) gibt es einen Ausschnitt:

Bild Treideln vor Oberwesel aus:

(B11)

Eine Zeitreise durch Oberwesel Historischer Stadtführer Anton Ph. Schwarz Hrsg. Bauverein Historische Stadt Oberwesel. Ó 2000. 115 S. zahlr. farb. Abb und Karten.

Das Bild ist ein Ausschnitt aus der Ansicht von Oberwesel von G. Braun & F.

Hogenberg aus Civitates orbis terrarum, Vol. I 1572, Vol. II 1575.

Quellen zur Galerie Treideln 1:

Bild vor Trier 1590 aus:

(B 19, S. 28)

Der Neusser Hafen Clemens-Sels-Museum, Neuss1988. 44 S. ; 20 cm kart. Clemens-Sels-Museum Neuss, Ausstellung 11. März - 22. Mai 1988.

Zu dem Bild ist dort nichts weiter angegeben. Es ist aber wahrscheinlich von Franz Hogenberg 1590 wie auch die Darstellung auf Seite 6 dieses Bandes.

Bild Neckargemünd 1791 Ansichtskarte:

(A 71)

Neckergemünd mit Dilsberg Kupferstich aquarelliert von J. Rieger 1791

im Besitz der Universitätsbibliothek Heidelberg. Aufname Kunstverlag F. Gärtner – seit über 40 Jahren 6900 Heidelberg 1 Hauptstraße 176 455 unter der Briefmarke Qualtitätskarte nach Original Farbfoto

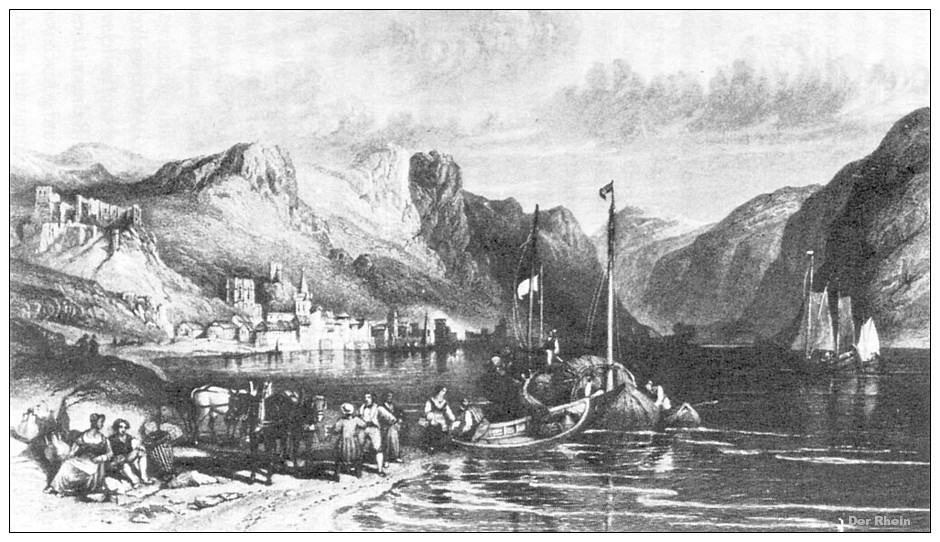

Bild Bingen 1798 aus:

(B 23, S.11)

Malerische Ansichten des Rhein-Stromes von Speyer bis Düsseldorf nach der Natur gezeichnet von Laurenz Janscha u. von Ziegler gestochen. Laurenz Janscha ; Johann Ziegler. / Einf.: Paul Ortwin Rave. Peters, - Honnef/Rh. : 1954. - X S. : 32 Taf. ; quer-4 (Die Rheinbücher : Grosse Reihe ; 2)

Bild Treideln heute aus:

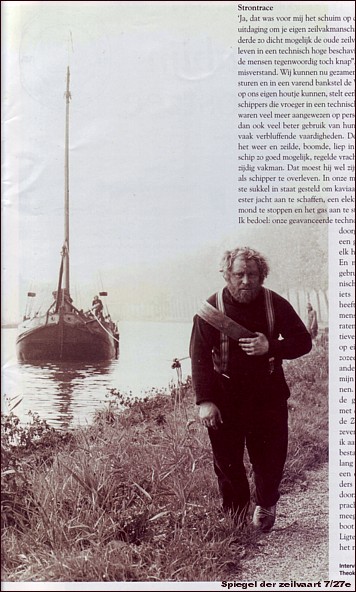

Spiegel der zeilvaart 27e jaargang nr. 7 - september 2003 S. 15

Bild Hammerstein 1830 und Bild Kaub 1830 aus:

(B 51, Nr.68)

Der Rhein von den Quellen bis zur Mündung. Johann Ludwig Bleuler Alexandra-Press Basel c 1996. - [165] S. : überw. Ill. ; 22 x 28 cm ISBN 3-9521134-0-9 Gewebe.

Bild Bornhofen mit Leinenabweiser aus:

(B 126)

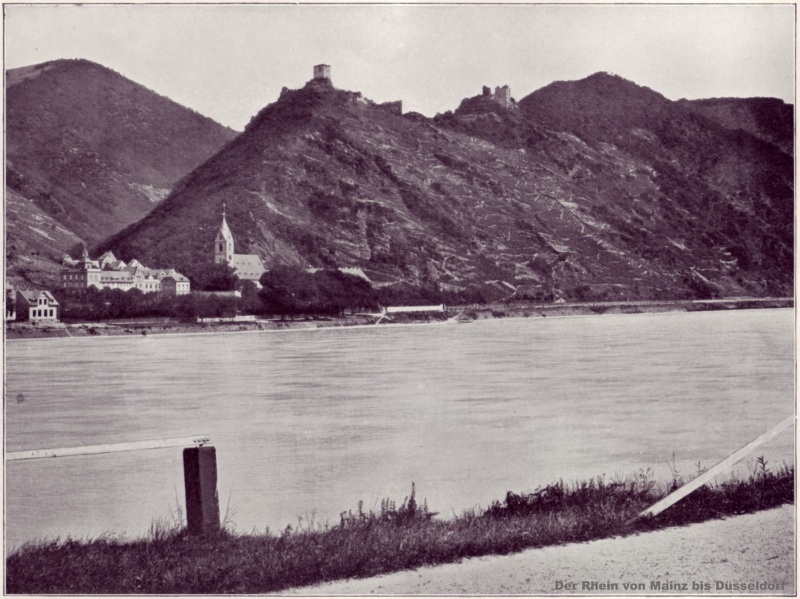

Der Rhein von Mainz bis Düsseldorf

30 Ansichten nach neuesten Aufnahmen

Druck und Verlag der Kunst – Anstalt von Gerhard Blümlein & Co., Frankfurt am Main o.J. [um 1900]

Bild Kloster Bornhofen, handschriftl. HANSA Postkarte

(A 153)

Kloster Bornhofen handschriftlich: Hansa Kunstverlag Adolf Dickhaus, Köln . Rhein Postkarte, - Weltpostverein, Post Card, - Carte postale, Union postale universelle

Zur zweiten Seite mit Quellenangaben zu

Treideln 1 geht es

(hier)

Seite 2

Quellen z ur Galerie Treideln 1:

Dampfer Hansa in Koblenz (Francis Frith & Company, Koblenz um 1882/83, der Dampfer ist allerdings erst 1886 erbaut):

(B 205, 280)

Vom Zauber des Rheins ergriffen ... Zur Entdeckung der Rheinlandschaft Klaus Honnef ... (Hrsg.). [Bearb.: Klaus Weschenfelder ... Autoren: Detlef Haberland ...] Klinkhardt und Biermann München : 1992 375 S. : überwiegend Ill. ; 28 cm ISBN:3 -7814-0334-3 Gewebe

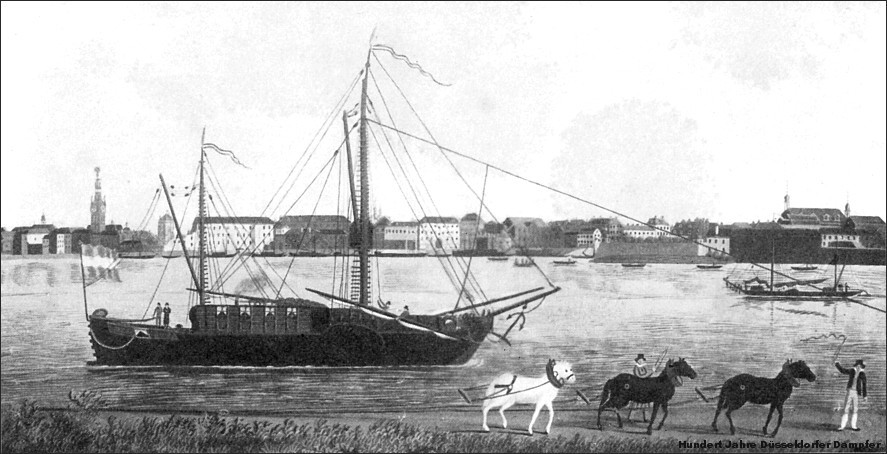

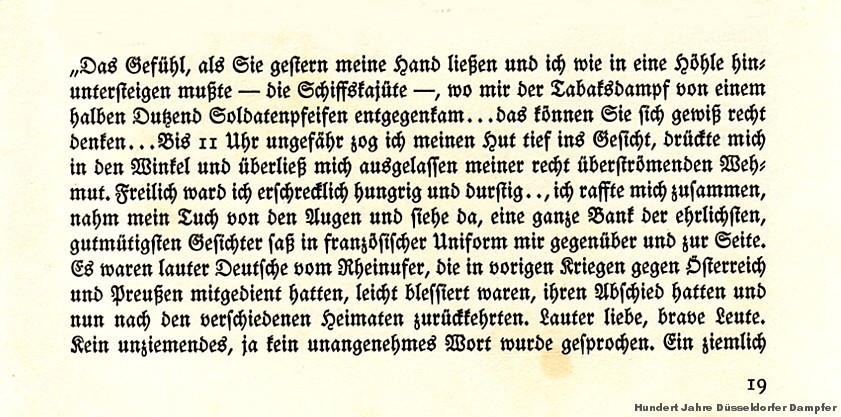

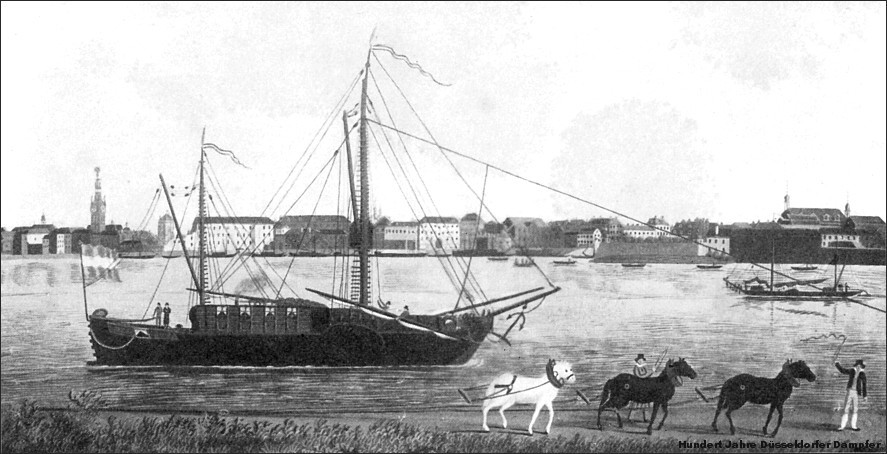

Wasserpostschiff aus dem Stadtmuseum Düsseldorf (in Schiffe auf dem Rhein in drei Jahrtausenden S. 127 angegeben als Guache von I.H. Weiermann um 1820) und Reisebericht mit einer Wasserpost aus

(B 104, S.19)

Hundert Jahre Düsseldorfer Dampfer. Die Entwicklung der Personenschiffahrt auf dem Rhein. Zum hundertjährigen Bestehen der DampfschiffahrtsGesellschaft für den Nieder- und Mittelrhein. Josef Wilden Hrsg. von d. Köln-Düsseldorfer Rheindampfschiffahrt. Köln und Düsseldorf 1936, mit Abbildungen, 139 S., illustr. OPp., 4

Informationen zur Basaltaak aus:

(B 75, S.26)

Rheinschiffahrt Ausflüge in die Geschichte des großen Stroms Josef Dollhoff. Koehler Hamburg 1999. - 148 S. : zahlr. Ill. ; 28 cm ISBN 3-7822-0768-8 Pp.

Talfahrt einer Wasserpost, Liebenstein und Sternfels (die feindlichen Brüder) Lithographie aus Samuel Prout, Illustrations of the Rhine. Drawn from nature and on stone by...Printed by C. Hullmandel, London: Ackermann, 1822-1824 aus:

(B 34, S. 55)

Der Lauf des Rheines. Der Mittelrhein in illustrierten Reisebeschreibungen, Alben, Panoramen und Karten des 17. bis 19. Jahrhunderts aus den Beständen der Bibliothek und der Graphischen Sammlung des Kölnischen Stadtmuseums, der Stadthistorischen Bibliothek Bonn und des Stadtmuseums Bonn. Hrsg. von Werner Schäfke und Ingrid Bodsch. Bearb. und mit Beitr. von Beatrix Alexander Kölnisches Stadtmuseum / Bibliothek Köln und Bonn 1993, 127 S. Gb. 40 x 30 cm zahlr. Abb. Zchn. U. Karten ISBN: 3-927396-55-9

Das Bild ist in der Originallithographie spiegelverkehrt, hier aber topographisch richtig wiedergegeben.

Zur dritten Seite mit Quellenangaben zu

Treideln 1 geht es

(hier) Seite 3 Quellen zur Galerie Treideln 1:

Bild Innenansicht einer Wasserpost

(B 197, 20) Schipperen Zeven eeuwen tussen IJssel en Gouwe Christiaan van der Spek (red.) ; auteurs Dolph Blussé ... [et al.] Gouda : Stichting Gouda Havenstad cop. 2008 Uitg. ter gelegenheid van Gouda Waterstad-Goudse Glorie. - Publ. in samenw. met Historische Vereniging die Goude Met lit. opg 47 p. : ill. ; 23×23 cm ISBN 978-90-9023235-5

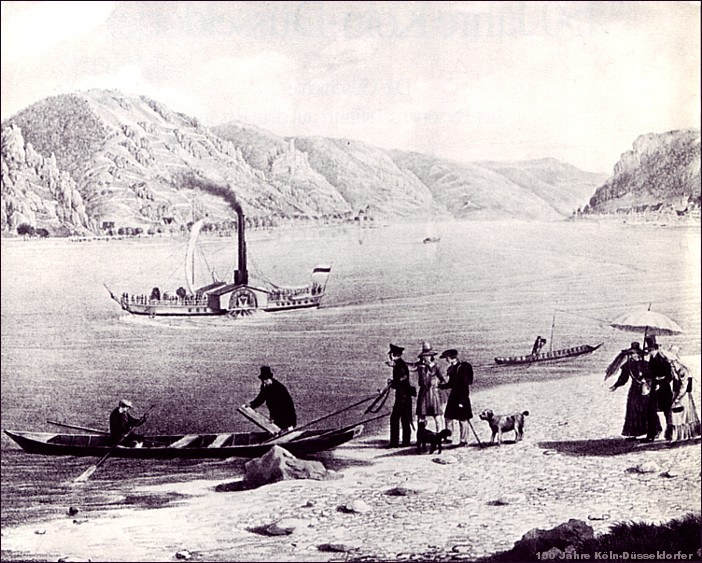

Dampfer Bild St. Goar 1830 aus:

(B 26, S.4) 150 Jahre Köln - Düsseldorf Die Geschichte der Personenschiffahrt auf dem Rhein. Prof. Dr. Wilhelm Treue Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG, Köln 1976 - 25 S. ; 24 cm geh. mit vielen Abb.

Im Text zum Dampfer Bild: Anhalten der Maschine für Passagiere aus:

(B 59, S.84) Old-Timer der Rheinschiffahrt 150 Jahre Dampfschiffahrt auf dem Rhein Kurt Hill Hrsg. I.Teil Dr. Heinz Weber, II. Teil August Linder. Binnenschiffahrts-Verlag GMBH, Duisburg-Ruhrort o. Jahr kart.

Bild Bacharach 1841 aus

(B 82, S. 261) Der Rhein seine poetische Geschichte in Texten u. Bildern. hrsg. von Helmut J. Schneider. Insel-Verlag Frankfurt am Main 1. Aufl.. 1983. - 443 S. : Ill. ; 18 cm (Insel-Taschenbuch ; 624) ISBN 3-458-32324-4 kart.

Dort angegeben: Bacharach W.L. Leitch/A. Willmore. (George Newnham Wright: The Rhine, Italy and Greece. In a Series of Drawings from Nature by Colonel Cockburn, Major Irton, Messrs.Bartlett, Leitch and Wolfensberger. With Historical and Legendary Descriptions by the Rev. G.N.Wright. Col.1 London/Paris: Fisher 1841.)

Quellen zur Treidelgalerie 2:

Bild Heidelberg 1877 Ansichtskarte

(A 70)

Heidelberg vom Neuenheimer Ufer 1877 Georg Maria Eckert 1828-1903, Öl auf Leinwand Kunstverlag Gärtner-Schäfer 69117 Heidelberg Telefon 06221-183439 unter der Briefmarke: 406

Information zum Leinpfad am Niederrhein aus:

(B 75, S. 83)

Rheinschiffahrt Ausflüge in die Geschichte des großen Stroms

. Josef Dollhoff. Koehler Hamburg 1999. - 148 S. : zahlr. Ill. ; 28 cm ISBN 3-7822-0768-8 Pp.

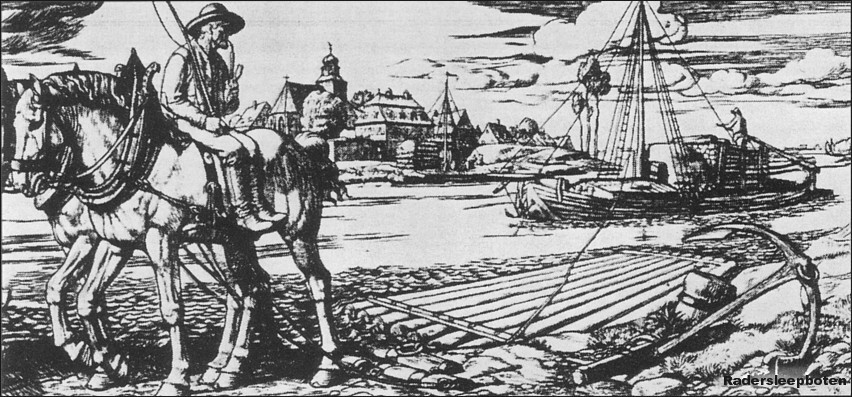

Bild Treideln um 1900 aus:

(B 55, S.7)

Radersleepboten. De Krachtpatsers van de Rijn,

Geschiedenis van de Rijnsleepvaart – Deel 1. Arie Lentjes, Teun de Wit Selbstverlag: Lentjes & De Wit Maritieme Producties 2002

188 S mit zahlr sw Abb., 1 Schnitt, 4 Bauzeichn. A4, geb.

Bild Treideln um 1900 richtig sitzend aus:

(B 50, S.169)

Eberbach am Neckar

650 Jahre Schiffahrt. Heinrich Walz – Kurt Werner. Schifferverein Eberbach e.V. 1351

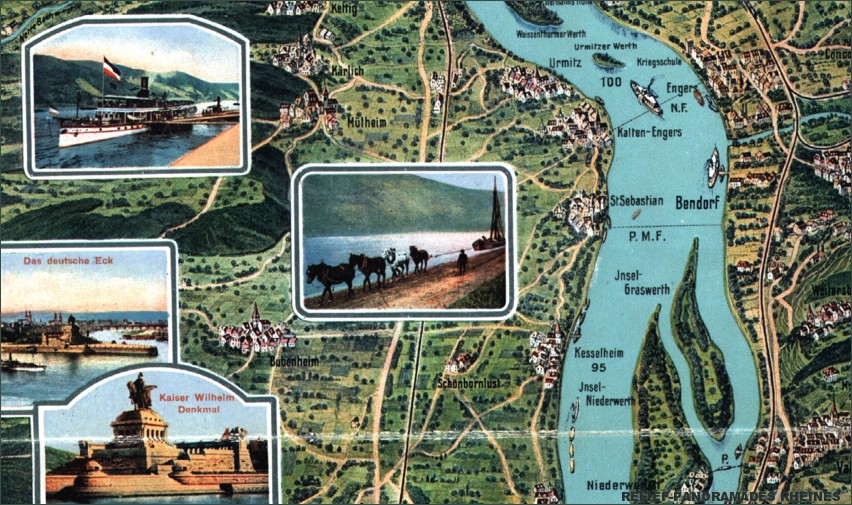

Panoramakarte des Rheins 1910:

(P 3)

Relief-Panorama des Rheines

VERLAG v. HOURSCH & BECHSTEDT in Köln a.Rh. o.J. Datierung: 1910.

Vorspann mit Pferdezug am Binger Loch aus:

(B 57, S.27)

Rheinschiffahrts-Lexikon Erklärung der Fachausdrücke für Geschäfts- und Gerichtspraxis Karl Dunkelberg. "Rhein" Verlagsges Duisburg 1910. 66, XXXVIII S. u. eine Falttafel mit Konstruktionszeichnungen eines Radschleppdampers. Mit 13 Abb. auf Tafeln u. Werbeanzeigen. Titelvergoldeter u. ill. OLwd. (Bibl.-Ex.). 23x16 cm

.

Pferdezug bis 1919 aus:

(B 90, S.83)

Lexikon für Rhein- und Binnenschiffahrt von A-Z Heekmann, Heinrich und Kurt Hill: Binnenschiffahrts-Verlag GmbH. vorm. Rhein-Verlag DBG.-Ruhrort [um 1964]

(= Angabe der Deutschen Bibliothek) 142 S. 17x25, graues OHLn

Pferdezug bis 1914 aus:

(B 12, S.99)

Goldgrund General Geusen Die Ankerplätze des Rheins von Rotterdam bis Rheinfelden Gerhard Knapp Binnenschiffahrtsverlag G.m.b.H. vorm. Rhein-Verlag, Duisburg-Ruhrort o. J. wahrscheinl. rd. 1960

Dort heißt es auch, die Zahl der Pferde wurde durch Glockenschlag bestellt. 1914 gab es in Trechtingshausen noch 28 Vorspannpferde.

Zur zweiten Seite mit Quellenangaben zu

Treidelgalerie 2 geht es

(hier)

Seite 2 Quellen zur Treidelgalerie 2:

Bild Treideln an der Saar 30iger Jahre aus:

(B 4-2, 30) Binnenvaart 2004/2, April 2004, S.30. Periodiek van: Vereniging de Binnenvaart.

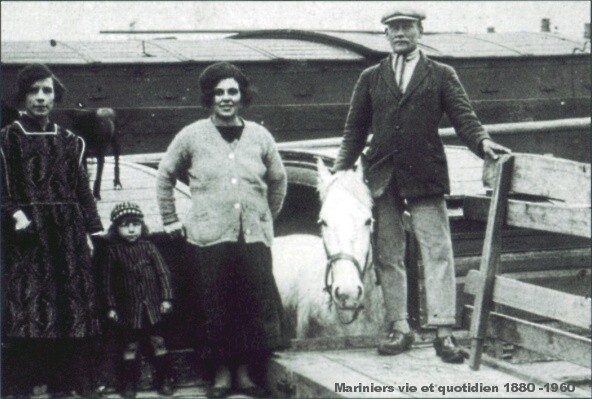

Familienbild mit Treidelpferd aus:

(B 229, 104) Mariniers

vie et quotidien

1880 -1960 Laurent Roblin Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire ISBN 2-84910-401-9

Quellen zum Stiefeln:

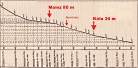

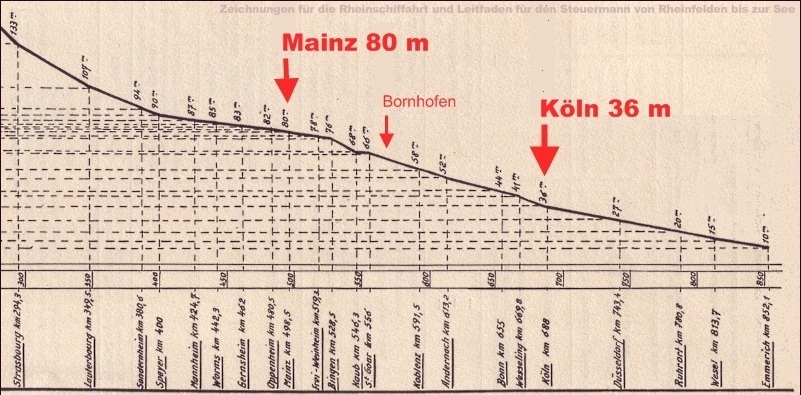

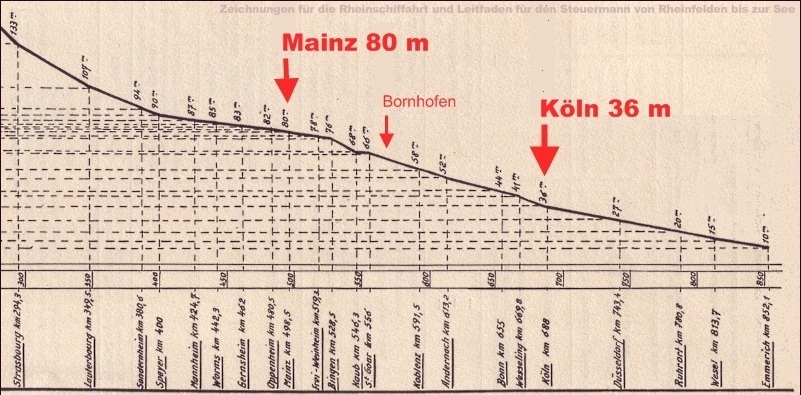

Höhenprofil des Rheins aus:

(K 10, IV)

Zeichnungen für die Rheinschiffahrt und Leitfaden für den Steuermann von Rheinfelden bis zur SeeEDITIONS DE LA NAVIGATION DU RHIN - Strasbourg/ Schiffahrtsverlag "Rheinschiffahrt" Mannheim, Haus Oberrhein, Rheinvorland, Mannheim (1959). 26 Seiten Text, mit 101 Karten, zum Teil ausfaltbar, gr. 4°, OHLn, In französisch, deutsch, niederländisch.

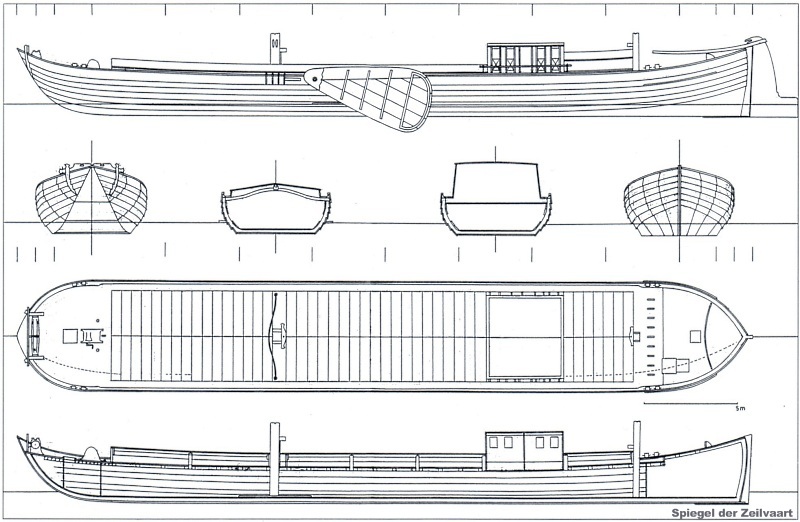

Rekonstruierter Generalplan einer Dorstener Aak aus:

Spiegel der Zeilvaart Nr. 9 / 22e jaargang / november 1998, S.15

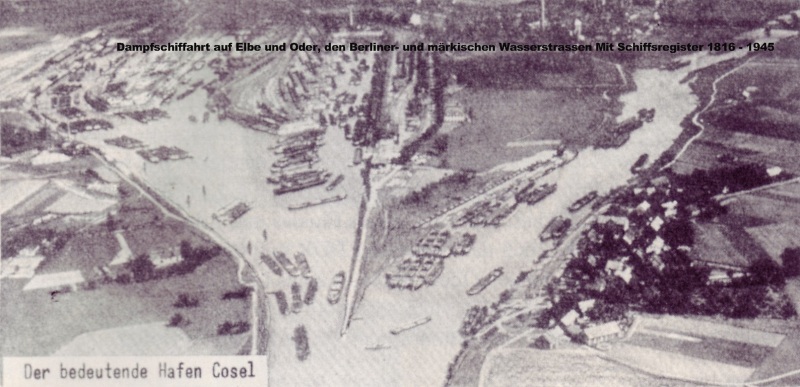

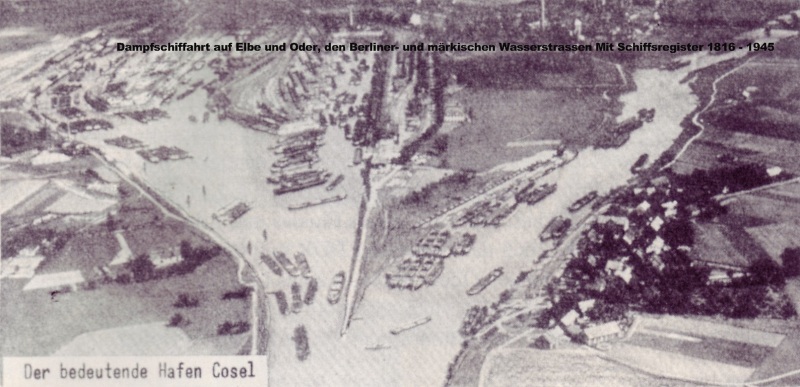

Bild Hafen Cosel aus:

(B 44, 21)

Dampfschiffahrt auf Elbe und Oder, den Berliner- und märkischen Wasserstrassen Mit Schiffsregister 1816 - 1945 Hans Rindt ; Heinz Trost. Eckardt & Messtorff Hamburg :, 1984. 2., verb. Aufl.. - 266 S. : zahlr. Ill., Kt. ; 30 cm (Schriften des Vereins zur Förderung des Lauenburger Elbschiffahrtsmuseums e.V. ; Bd. 1) ISBN 3-7702-0503-0

Bild stiefelnde Talfahrt (Mühlberg) aus:

(B 45, 31)

Die Elbe Eine historische Bilderreise Karl Jüngel Convent Verlag Hamburg 2001. - 96 S. : überw. Ill. ; 29 cm ISBN 3-934613-24-1 Pp

Bild "Dicke Berta" auf sich fahrend aus:

(B 210, 59)

Die Elbe.

Vom Riesengebirge bis zur Nordsee Ein Bilderbuch mit Geleitw. von Franz Höller. Adam Kraft; Franz Höller Vignetten: Willy Lang Verlag Adam Kraft Augsburg [1956] 30 S. : Text, 95 S. Abb. ; 8 Lw.

Bild Buglappen aus:

(B 212, 55)

Neckarschiffahrt Illustrierte Geschichte der Ludwig und Jakob Götz KG Hanspeter Rings. Mit d. Erinnerungen von Friedrich Götz Ed. Quadrat Mannheim 1990 1. Aufl. 148 S. : zahlr. Ill., Kt. ; 30 cm

ISBN: 3-923003-49-8 Gewebe.

Zur zweiten Seite mit Quellenangaben zum

Stiefeln geht es

(hier)

Seite 2 Quellen zum Stiefeln:

Bild Mithelfen aus:

(B 213, 41) Ewerführer Eine illustrierte Geschichte der Ewerführerei auf Hamburgs Wasserstraßen Arnold Kludas/Harry Braun Die Hanse Hamburg 2002, ©1997 184 S. : überw. Ill., Kt. ; 27 cm Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums ; Bd. 45 [Vom Kabel-Verl., Hamburg, übernommene Ausg. Nebent.: Auf Hamburgs Wasserstraßen] ISBN: 3-434-52602-1 Pp.

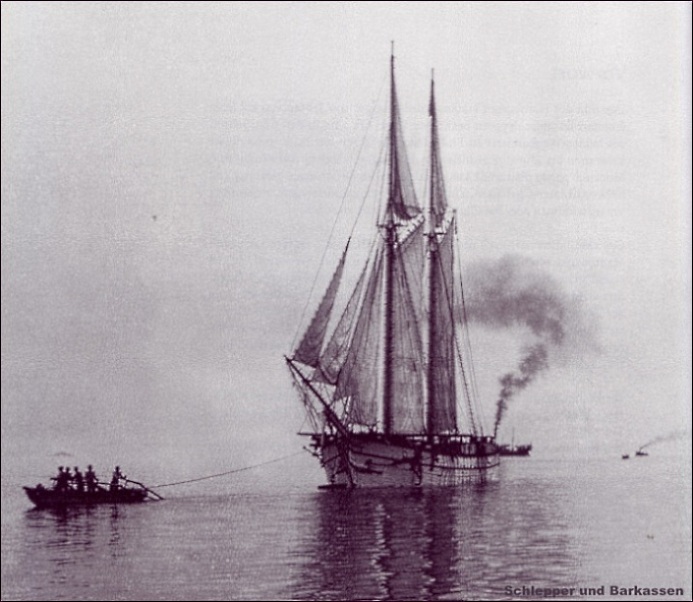

Bild Selbst Schleppen aus:

(B 214, 8) Schlepper und Barkassen Harry Braun ; Klaus Rahn Die Hanse Hamburg 2003 175 S. : zahlr. Ill. ; 27 cm ISBN: 3-434-52598-X Pp.

Bild Abfahrt am Abend:

Ansichtskarte (A 51) Dampferfahrt Magdeburg-Hohenwarthe Abfahrt am Abend VII 46327 Vereinigte Kunstdruckereien Metz & Lautz G. M. B. H. Darmstadt.

Vertr. W. Klautzsch, Magdeburg, Wilhelmstr. 14

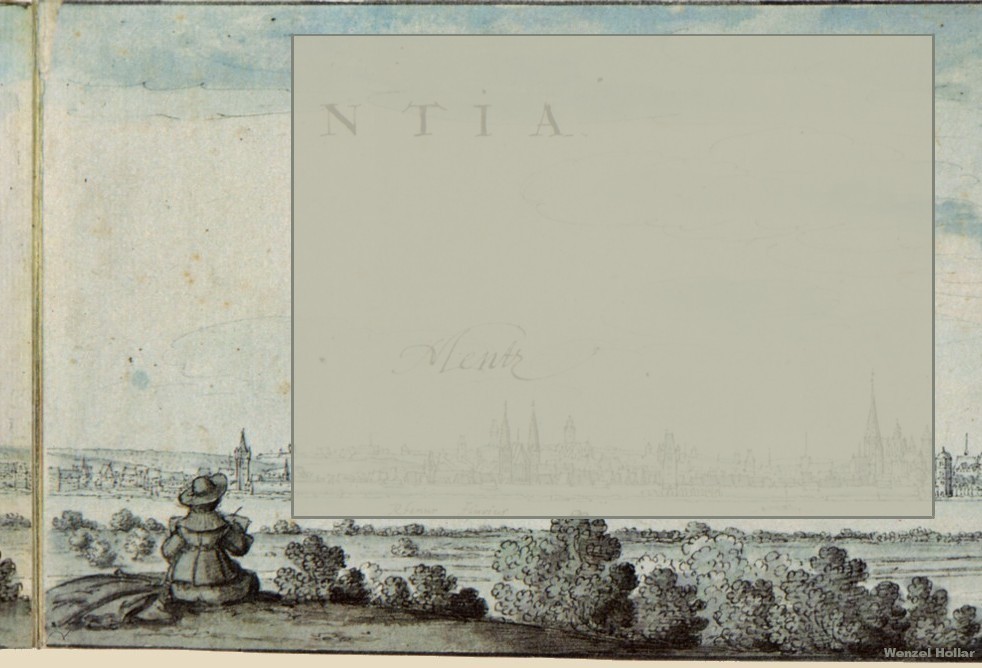

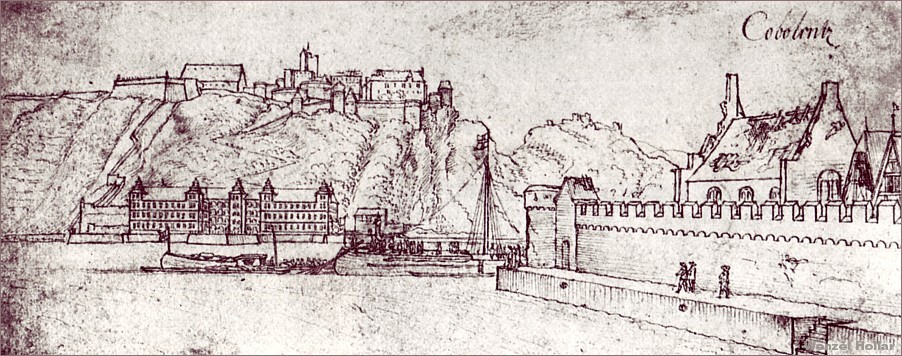

Quellen zur Galerie Wenzel Hollar:

Ansicht Hintergrundbild aus

B 53 Wenzel Hollar 1607 - 1677 Reisebilder vom Rhein, Städte u. Burgen

am Mittelrhein in Zeichn. u. Radierungen, Hrsg.: Berthold Roland. Katalogtexte

u. Red.: Ralph Melville ... Mainz : Landesmuseum, 1986 - 159 S. : zahlr. Ill.

(z.T. farb.) ; 22 x 30 cm + Beil. (1 Bl.) kart. (Pr. nicht mitget.) IDN: 880360259

(e. Ausstellung zum 40jährigen Bestehen d. Landes Rheinland-Pfalz ; Landesmuseum

Mainz, 16. November 1986 - 6. Januar 1987)

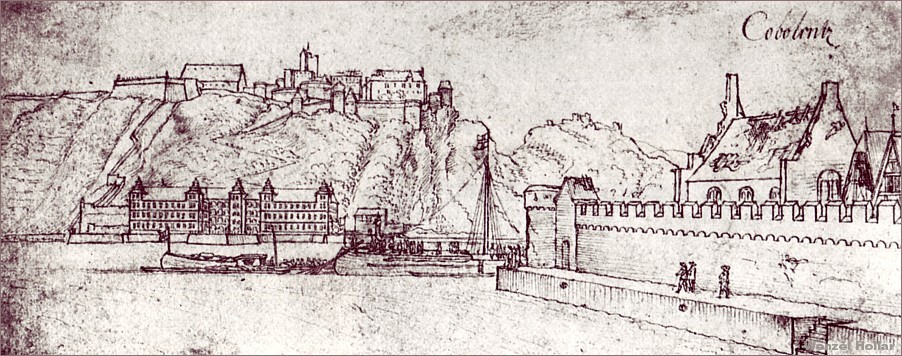

Aus diesem Band sind auch die Bilder Cobolentz und Boppart.

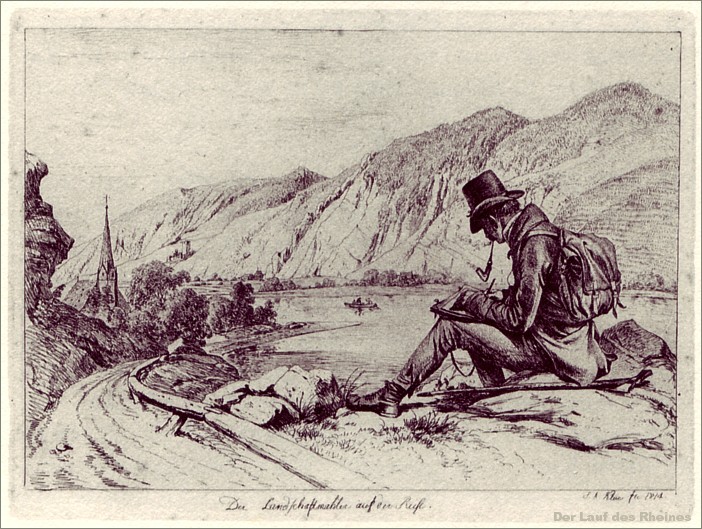

Bild Landschaftsmaler unterwegs und Bild Maler mit Koblenz 1845 beide aus:

(B 34, S. 10 und. 61) Der Lauf des Rheines. Der Mittelrhein in illustrierten Reisebeschreibungen, Alben, Panoramen und Karten des 17. bis 19. Jahrhunderts aus den Beständen der Bibliothek und der Graphischen Sammlung des Kölnischen Stadtmuseums, der Stadthistorischen Bibliothek Bonn und des Stadtmuseums Bonn. Hrsg. von Werner Schäfke und Ingrid Bodsch. Bearb. und mit Beitr. von Beatrix Alexander Kölnisches Stadtmuseum / Bibliothek Köln und Bonn 1993, 127 S. Gb. 40 x 30 cm zahlr. Abb. Zchn. U. Karten ISBN: 3-927396-55-9

Informationen zur Basaltaak aus:

(B 75, S.26) Rheinschiffahrt

Ausflüge in die Geschichte des großen Stroms Josef Dollhoff. Koehler Hamburg 1999. - 148 S. : zahlr. Ill. ; 28 cm ISBN 3-7822-0768-8 Pp.

Information zum Leinpfad am Niederrhein aus:

(B 75, S. 83) Rheinschiffahrt Ausflüge in die Geschichte des großen Stroms. Josef Dollhoff. Koehler Hamburg 1999. - 148 S. : zahlr. Ill. ; 28 cm ISBN 3-7822-0768-8 Pp.

Vorspann mit Pferdezug am Binger Loch aus:

(B 57, S.27) Rheinschiffahrts-Lexikon

Erklärung der Fachausdrücke für Geschäfts- und Gerichtspraxis Karl Dunkelberg. "Rhein" Verlagsges Duisburg 1910. 66, XXXVIII S. u. eine Falttafel mit Konstruktionszeichnungen eines Radschleppdampers. Mit 13 Abb. auf Tafeln u. Werbeanzeigen. Titelvergoldeter u. ill. OLwd. (Bibl.-Ex.). 23x16 cm.

Pferdezug bis 1919 aus:

(B 90, S.83) Lexikon für Rhein- und Binnenschiffahrt von A-Z Heekmann, Heinrich und Kurt Hill: Binnenschiffahrts-Verlag GmbH. vorm. Rhein-Verlag DBG.-Ruhrort [um 1964] (= Angabe der Deutschen Bibliothek) 142 S. 17x25, graues OHLn

Pferdezug bis 1914 aus:

(B 12, S.99) Goldgrund General Geusen Die Ankerplätze des Rheins von Rotterdam bis Rheinfelden Gerhard Knapp Binnenschiffahrtsverlag G.m.b.H. vorm. Rhein-Verlag, Duisburg-Ruhrort o. J. wahrscheinl. rd. 1960

Dort heißt es auch, die Zahl der Pferde wurde durch Glockenschlag bestellt. 1914 gab es in Trechtingshausen noch 28 Vorspannpferde.

Information über die "Hansa"

L 68,60m, B 13,60/7,10m, T 1,10 - 1,56m, 1270 Personen, 1886 in Kinderdijk gebaut, 550 PS Verbundmaschine von Escher-Wyss, Zürich, zwei Rundkessel, 7at., bewegliche Schaufeln, im Jahr 2000 verschrottet, Reste der Antriebsanlage verkauft für den Dampfer Cecilie in Dresden

(B 32, S. 310) Die Schiffe der Köln Düsseldorfer Rheindampfschiffahrt 1826-2004 Technische Daten, Lebenläufe und Fotos, Fischbach, Georg Eigenverlag: Georg Fischbach, Mittelstr. 3 D 56269 Marienhausen 2004, A4, 1056 Seiten. ISBN 3-00-016046-9

Fahrplan-Informationen: (B 1, S.1) RHEIN-DAMPFSCHIFFAHRT Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft Sommer 1905, Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft (Fahrplan).

Information über die Trekschuit als Verkehrsmittel aus:

(B 197, 21) Schipperen Zeven eeuwen tussen IJssel en Gouwe Christiaan van der Spek (red.) ; auteurs Dolph Blussé ... [et al.] Gouda : Stichting Gouda Havenstad cop. 2008 Uitg. ter gelegenheid van Gouda Waterstad-Goudse Glorie. - Publ. in samenw. met Historische Vereniging die Goude Met lit. opg 47 p. : ill. ; 23×23 cm ISBN 978-90-9023235-5

Information über das Verhalten der verschiedenen Schiffstypen beim Stiefeln, Stiefeln von der Ruhr nach Holland, Stiefeln unter verschiedenen Bedingungen aus:

Spiegel der Zeilvaart Nr. 10 / 22e jaargang / december/januari 1998/1999, S.16

Dorstener Aak als Regina Rheni aus:

Spiegel der Zeilvaart Nr. 9 / 22e jaargang / november 1998 S.11

Saarkohle nach Köln aus:

(B 12, 81) Goldgrund General Geusen Die Ankerplätze des Rheins von Rotterdam bis Rheinfelden Gerhard Knapp Binnenschiffahrtsverlag G.m.b.H. vorm. Rhein-Verlag, Duisburg-Ruhrort o. J. wahrscheinl. rd. 1960

Information die hölzernen Elbekähne hatten kein Gangbord, man mußte über die Luken gehen, an der Seite lag eine 30cm breite "Nokplanke" aus:

Bokkepoot Het Historisch Bedrijvsvaartuig, Juni2007 179, S. 34.

Schleppen an einem Strang wie auf der Elbe, wurde auch am Rhein ausprobiert. 1927 von Duisburg aus mit „Math. Stinnes 2“ (1 200 PS) mit 5 Anhängen. Nachdem auf 70 km 5 mal der Strang gerissen war, hat man die Versuche eingestellt.

(B 59,102)

Old-Timer der Rheinschiffahrt 150 Jahre Dampfschiffahrt auf dem Rhein Kurt Hill Hrsg. I.Teil Dr. Heinz Weber, II. Teil August Linder. Binnenschiffahrts-Verlag GMBH, Duisburg-Ruhrort o. Jahr kart.

Die Schleppformation auf dem Rhein kann man gut sehen auf: Kaub 1930,

dort Details (5), "nach der Räderbootflotte" ansehen, dort U 3 "acht Schleppstränge" ansehen

Geschwindigkeit beim Stiefeln und Fahrt mit Schleifketten rückwärts zu Tal aus:

Spiegel der Zeilvaart Nr. 10 / 22e jaargang / december/januari 1998/1999, S.16

Hilfe mit dem Schoorbaum und Mithelfen mit dem Hook aus:

(B 212, 55) Neckarschiffahrt Illustrierte Geschichte der Ludwig und Jakob Götz KG Hanspeter Rings. Mit d. Erinnerungen von Friedrich Götz Ed. Quadrat Mannheim 1990 1. Aufl. 148 S. : zahlr. Ill., Kt. ; 30 cm ISBN: 3-923003-49-8 Gewebe

Dasselbe und ausserdem auch "Buglappen" aus:

(B 50, 187) Eberbach am Neckar 650 Jahre Schiffahrt Heinrich Walz – Kurt Werner Schifferverein Eberbach e.V. 1351

[2000]

"Stellen" aus:

(B 38, 45) Historisches vom Strom Beiträge zur Geschichte der Oderschiffahrt Jahresbuch 1997 Kurt Kupsch

VERLAG KRÜPFGANZ Duisburg 1997 ISBN 3-924999-19-8 geändert in: 3-923338-22-8 24cm Karton 126 S. zahlr. sw Fotos

An Schleifketten von Basel nach Straßburg aus:

(B 04, 2,30) Binnenvaart 04/2 April 2004 Seite 30

und:

(B 24, 17) Rheinschiffahrt “Anno dazumal“ Eine Reise in Wort und Bild vom Bodensee bis Rotterdam Richard Boos

Bero GmbH Mettmann o. J. (wahrscheinlich ca. 1985 oder anschliessend) 102 S. Kt. ISBN 3-927070-01-

Information über die Dicke Berta und wiedergegebenes Zitat aus:

(B156, 105) Praktische Binnenschiffahrt

Bilder, Karten, Diagramme, statistischer Anhang, Literatur-Verzeichnis, Schlagwortregister Namens- und Ortsverzeichnis Edgar Mewes Rudolf Pfau Berlin 1937 2. Auflage 494 S. : mit Abb., mehr. Taf. ; 4 Lw

Information über die Größe der Neckarschiffe (150t) aus:

(B 211, 20) Historisches vom Strom Band 5. Die Neckarschiffahrt vom Treidelkahn zum Gross-Motorschiff Hemut Betz Krüpfganz Verlag Duisburg 1. Aufl. 1989 152 S. : überwiegend Ill. ; 31 cm ISBN: 3-924999-04-X Pp.

Information über die Hamburger Ewer aus:

(B 213, 39) Ewerführer Eine illustrierte Geschichte der Ewerführerei auf Hamburgs Wasserstraßen Arnold Kludas/Harry Braun Die Hanse Hamburg 2002, ©1997 184 S. : überw. Ill., Kt. ; 27 cm Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums ; Bd. 45 [Vom Kabel-Verl., Hamburg, übernommene Ausg. Nebent.: Auf Hamburgs Wasserstraßen] ISBN: 3-434-52602-1 Pp.

Information über den Gebrauch der Fahranker aus:

Spiegel der Zeilvaart Nr. 9 / 22e jaargang / november 1998 S.15.

Nach 1920 weniger Fahrt mit kaltem Druck auf dem Rhein aus:

(B 212, 52) Neckarschiffahrt Illustrierte Geschichte der Ludwig und Jakob Götz KG Hanspeter Rings. Mit d. Erinnerungen von Friedrich Götz Ed. Quadrat Mannheim 1990 1. Aufl. 148 S. : zahlr. Ill., Kt. ; 30 cm ISBN: 3-923003-49-8 Gewebe.

Definition "auf sich fahren" zitiert aus:

(B 112, 11) Rheinschiffahrts-Lexikon Erkl. d. Fachausdrücke f. d. Geschäfts- u. Gerichtsgebrauch Karl Dunkelberg. "Rhein" Verlagsges Duisburg 1921- 2. umgearb. u. verm. Aufl. 136 S. ; gr. 8 Mit Schiffspl. Beschreibungen [auf 5 Taf.] u. vielen Abb. [im Text u. auf 1 Taf.] (Schriften des Vereins zur Wahrung der Rheinschiffahrtsinteressen) Lwbd.

Nachts stiefeln nicht zugelassen aus:

(B 153, 29 § 57) Schiffahrtpolizeiverordnung für das

deutsche Rheinstromgebiet

vom 18. Jan. 1939

Durchgesehen von der Wasserstrassendirektion in Diusburg-Ruhrort "Rhein" Verlagsgesellschaft m.b.H Duisburg 1948 8°. 152, 18 S. Oktn

Treibenlassen grundsätzlich verboten aus:

(B 100, 9 und 43) Rheinschiffahrt-Polizeiverodnung Mit Erläuterungen der Schiffahrtszeichen in dt., niederl. u. franz. Sprache u. Vorschriften f.d. Reeden auf d. Rhein. "Rhein" Verlagsgesellschaft m. b. H. Duisburg. 1955. 176 S.

Abb. OKt.

Galerie: Oberländerformen und ein Stevenheck

Spätere Form 1574 vor Speyer

Zum Vergleich: ein Stevenheck 1636

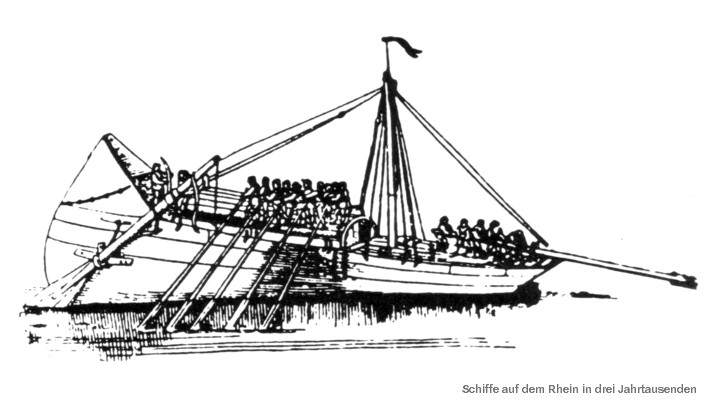

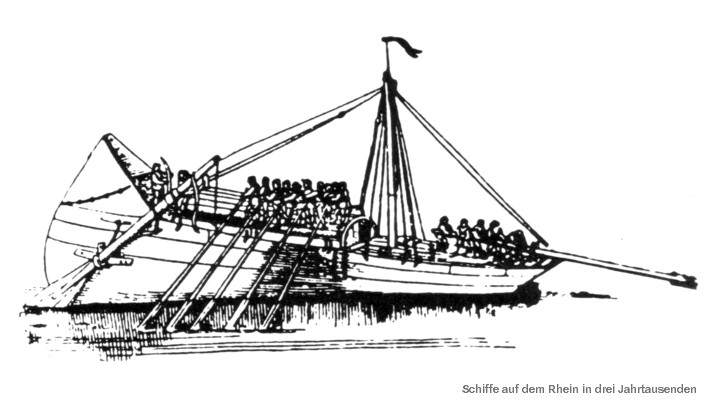

Die Oberländer haben ursprünglich wohl ungefähr so ausgesehen wie auf diesem Bild. Es kommt aus einer Kölner Stadtansicht von 1531, dem sogenannten Woensam-Prospekt. Oberländer sind dort häufiger dargestellt

(ansehen). Ein nach diesen Darstellungen hergestelltes Modell kann man hier sehen:

(ansehen).

Leider gibt es keine anderen Darstellungen, die die hier gezeigte Fahrtechnik und Besatzungsstärke erklären oder bestätigen könnten. So muss offen bleiben, was die vielen Leute an Bord machen. Das lange Ruder am Bug ist ein Buglappen, er wird bei sehr langsamer Fahrt in engem Fahrwasser eingesetzt.

Selbst bei größeren und

schwereren

Fahrzeugen reichen

dann ein

Gleichzeitig sind die vielen Ruderer schwer verständlich für die vielen Riemen an der Seite des Oberländers. Sie stehen sehr hoch über dem Wasser. Eine Fortbewegung ist dann nur mit einer Art Schwenkbewegung denkbar, bei der die Riemen immer eingetaucht bleiben. Solche Techniken gibt es zwar, z.B. bei den venezianischen Gondolieri und bei den schweizer Weidlingfahrern, für diese Techniken bräuchten die Ruderer aber mehr Platz nebeneinander und sie würden dabei auch in Fahrrichtung stehen. Wie diese Darstellung auf dem Woensam-Prospekt zu verstehen ist, bleibt deshalb unklar.

Am auffälligsten sind natürlich jeweils diese Heckformen. In Abwandlungen sieht man solche dreieckige Heckformen auch später noch sehr oft. Die ausgeprägte Kante und der Einfall der Seitenwände nach innen geben dem Schiffskörper Formsteifigkeit. Die Heckwand hat man allerdings in den späteren Formen nicht mehr so hoch gebaut und oben nicht mehr so weit nach vorne gezogen. Es fällt auf, dass die Planken keine Durchbrüche zeigen, keine Fenster oder Bullaugen. Der Hintergrund ist wohl die spätere Weiterverwendung des Plankenholzes. Interessant ist auch, man sieht hier umgelegte oder abgebaute Masten. Auf dem Rhein gibt es zu dieser Zeit jedoch noch keine Brücken oder andere niedrige Durchfahrten, die das erklären würden.

Wären diese Schiffe in Klinkerbauweise mit überlappenden Planken gebaut, würde man das aus diesem Blickwinkel sicher

Name Oberländer

jedenfalls für diese Schiffe hier offensichtlich nicht mit der Klinkerbauweise zusammen, sondern wohl eher damit, dass sie tatsächlich aus dem Oberland stromauf von Köln stammen.

Das ist eine Lauertanne, wie sie zur gleichen Zeit wie die ersten Formen der Oberländer unterwegs waren. Auch diese Darstellung ist aus dem Woensam-Prospekt.

40 Jahre nach den Bildern von Woensam werden Oberländer so dargestellt. Gegenüber der Ursprungsform haben sie jetzt nicht mehr den flachen Bug zum Laden und Löschen über einen Strand. Dann hat auch das extrabreite Heck keinen Sinn mehr und entfällt also. Sonst ist alles beim Alten, wie bei der Ursprungsform. Leicht nach innen fallende Seitenwände, Seitenwände am Heck dachförmig hochgezogen. Der als ebene Fläche hochgezogene Boden, der dem Oberländer schon am Heck eine so eigenwillige Form gab, dieser hochgezogene Boden wird jetzt auch am Bug benutzt. Diese Form ist insgesamt formstabil und sie ist gleichzeitig aber auch der Schlüssel zu der Verwendung von möglichst geradem Bauholz. Segel werden offensichtlich nicht ständig gebraucht, man sieht keine Rahen oder ähnliche Ausrüstung. Das linke Schiff hat sein Steuer ausnahmsweise mal nicht an "Steuer"bord, sondern an Backbord. Das gab es anscheinend auch manchmal.

Interessant ist der Schiffskran. Ein Schiffskran ist nämlich eine sehr elegante Lösung der Probleme, die sich beim Laden an unbefestigtem Ufer ergeben. Mit einem Schiffskran braucht man auch bei wechselnden Wasserständen zum Laden keinen Kai. Anstatt über den Strand auszuladen können die beladenen Schiffe neben dem Kran im tiefen Wasser bleiben. Der Schiffskran überbrückt die Entfernung zum Ufer, braucht aber selbst kein tiefes Wasser.

(zum Kran)

Das ist ziemlich an derselben Stelle, auch in Speyer, aber rund hundert Jahre später. Jetzt gibt es tatsächlich einen Kai hier. Da hat der Schwimmkran wohl nicht mehr gereicht. Der Kran steht jetzt an Land, angetrieben

(ansehen) wird er noch genau wie früher.

Einer läuft im Laufrad, draussen müssen ihm aber fünf Kollegen noch helfen und zusammen am Seil ziehen. Der im Laufrad kann garnichts sehen, die anderen sehen nur ins Grüne. In dem Fall mußte man als Vorarbeiter für "Auf!", für "Abwärts!", vor allem aber für "Haalt!" sehr gut bei Stimme sein.

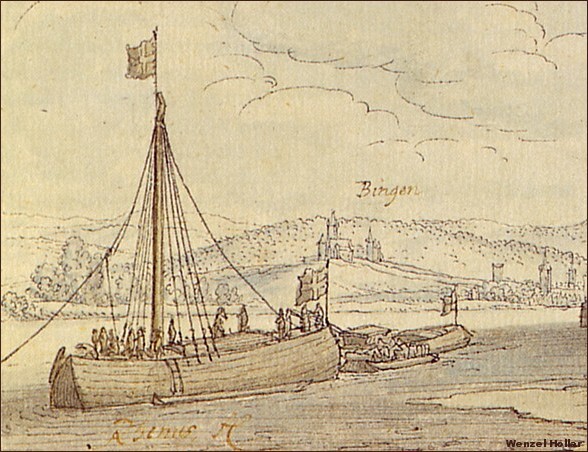

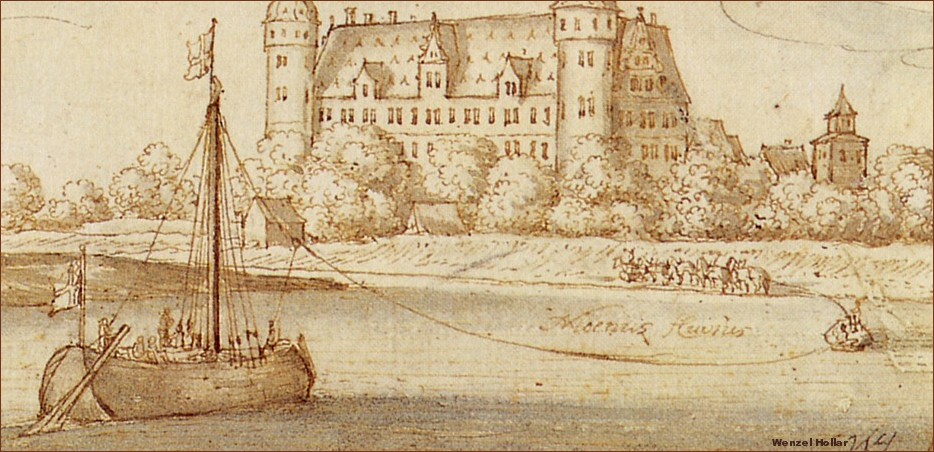

Mit diesem Schiff war der Zeichner unseres Panoramas 1636 selbst unterwegs. Die großen Flaggen sind wichtig. Wir sind hier nämlich im 30jährigen Krieg und am Ufer wird laufend geschossen. Der Zeichner gehört zu einer Delegation, die mitten durch das Kampfgebiet mußte. Die Gesellschaft mußte teilweise einen Trompeter an Land vorausschicken, um freies Geleit zu erbitten. Da sind Flaggen dann natürlich wichtig, damit Verwechslungen ausgeschlossen sind. Andere Seite des Oberländers ansehen

(ansehen).

Dasselbe Schiff jetzt von hinten, auf dem Main vor Kelsterbach. Die lange Treidelleine wird wieder mit einem Beiboot unterstützt, genau wie auf dem Panaorama 1636 in der Mainmündung. Es fällt auf, dass diese Schiffe in der Aussenhaut wirklich keine Öffnungen hatten. Solche schönen Bauholzplanken zu zersägen wäre wohl zu schade gewesen. Im klassichen "Oberländer-Design" ist der flache Boden wie die Sohle eines Schnabelschuhs an den Enden hochgezogen.

Auch diese Zeichnung ist vom selben Zeichner und aus dem gleichen Jahr wie unser Panorama. Man sieht hier einen ganz andereren Schiffstyp, ein Schiff mit Steven. Die Planken laufen hinten und vorne in der Schiffsmittellinie zusammen, dort werden sie auf einem Steven gehalten. Der Boden und die Seiten werden dann bauchig und nicht eckig. Am Steven kann man dann auch so wie hier an Scharnieren ein bewegliches Ruderblatt befestigen. Damit sitzt das Ruder in der Schiffsmitte und nicht wie beim Oberländer an der Seite. Das Beiboot ist genauso gebaut, als Ruder nimmt es jedoch einen Riemen.

Man sieht eine auffallend große Kajüte und in der Kajüte sogar märchenhaft große Fenster. Im Oberländer war es dagegen immer stockdunkel. Die vordere Hälfte ist ein Laderaum mit gewölbter Abdeckung. Laderaum und Fenster, Fracht und Passagiere, später nannte man so etwas "Kombi-Verkehr", damals war das wohl Standard. Das Schiff ist

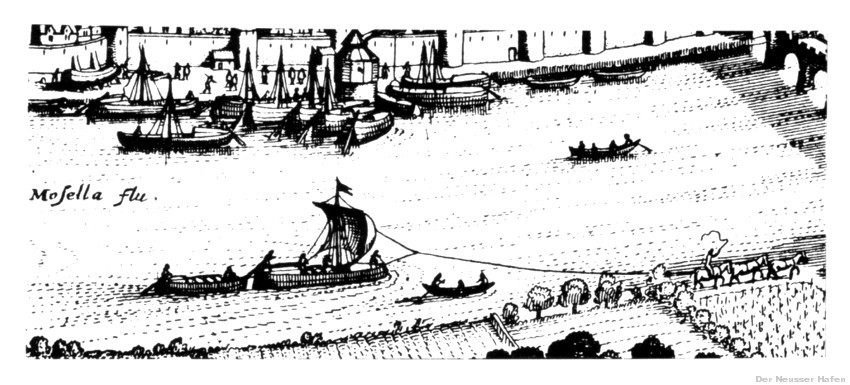

Das ist der klassische Treidelzug. Er besteht aus dem Treidelschiff selbst, einem großen Beiboot und einem kleinen Beiboot.

mehr Probleme damit lösen.

Das Treidelschiff hier hat Hilfssegel gesetzt, eine Rahbesegelung. Hilfssegel beim Treideln sind öfters mal dargestellt, sie zu benutzen muss aber in Wirklichkeit ziemlich heikel gewesen sein. Man mußte dazu drei sehr eigenwillige und sehr störrische Bewegungs- und Kraftsysteme störungsfrei miteinander koordinieren, den

Segeldruck, den Treidelzug

und den

dreieckige Heckform. Auf dem Ufer hinten ist ein Schiff im Bau. Es zeigt stärkeren Sprung als die Oberländer, d. h. vorne und hinten springt seine Schiffsform deutlicher hoch. Das Treidelschiff selbst gehört dagegen eher zu den Oberländern.

Hier sind es nicht Pferde, die ziehen, hier sind es die Schiffer selbst oder es sind Schiffszieher, die ziehen müssen. Sie haben sogar Fahrgäste mitgenommen. Treidelpferde wären für Schiffe dieser Größe wohl zu teuer gewesen. Menschen mußten auch anderswo sich manchmal echt "ins Zeug legen".

(ansehen)

Auch drüben das Fahrzeug ist nur ein kleineres Schiff. Zwei Schiffer, Schiffszieher oder Treidelknechte hängen in der Treidelleine, der Schiffer stützt und lenkt die Fahrt von Bord aus mit dem Staken. Der Talfahrer, der vorbei gleitet, fühlt wohl mit den Knechten drüben mit. Er lässt derweil seine beiden Frauen leicht mitrudern, damit hat er mehr Steuerkraft, mehr Kontrolle über sein Schiff. Die Gischt hinten vom Binger Loch ist in Wirklichkeit von hier aus nicht sichtbar. Die Lochsteine sind etwas zu nah eingezeichnet, sie liegen weiter hinten, fast hinter der Ecke. Die Gischt war natürlich auch nur von der Unterseite des Riffs zu sehen, nicht von hier. Jedenfalls aber das Rauschen des Binger Lochs war an stillen Tagen sicher auch von hier aus schon zu hören.

Gesamtbild

(ansehen)

Diese Ansicht von Bingen ist von 1798. Treideln mit Menschen wie drüben am anderen Ufer, gibt es aber auch noch heute

(ansehen).

Das beispielsweise ist ein Bild von 2003.

Der Schiffer legt sich wirklich echt "ins Zeug". Er läß die Leine kaum durchhängen .

In Holland werden jedes Jahr Gedächtnis-Rennen ausgerichtet als Referenz gegenüber dem traditionellen Handwerk, um die alten Techniken zu erhalten, das alte Know How zu vermitteln.

Bei solchen "Rennen" wird teilweise der gesamte dazu gehörige Warenverlauf mit Anliefern, Lagern, Laden, Löschen und Angebot am Zielort komplett wie er früher war, in alter Technik nachgestellt und nachgelebt.

Hier gegenüber vom Hammerstein wird als Leinpfad die Uferstrasse benutzt. Ganz hinten laufen die zwei Pferde. Damit die durchhängende Treidelleine nicht immer hängen bleibt, läuft oben über die Begrenzungspfosten der Strasse ein Balken. An den französischen Kanälen sieht man solche Leinenabweiser noch sehr häufig. Andere Ansichten dazu

(ansehen). Das getreidelte Schiff ist eine Wasserpost, man erkennt die Kajüte. Die Uferstrasse ist ziemlich holprig, sodass die Händler im Vordergrund für ihre Ware lieber ein Maultier benutzten als einen Wagen. Auch sie würden sicher gerne mit der bequemen Wasserpost fahren

(ansehen).

Leinenabweiser auf einem Foto von 1900 von Bornhofen. Der Rechte ist allerdings heruntergefallen und müsste neu festgeschraubt werden. Immerhin sind die Leinenabweiser seit dem Bild vom Hammerstein nicht mehr aus Holz, sondern inzwischen aus Eisen. Anderes Bild

(ansehen)

Hier liegt er noch oben, der Leinenabweiser, er ist auch noch festgeschraubt. Das Bild ist einige Jahre vor 1900 aufgenommen, auf diesem Bild steht links neben dem Kloster noch kein Wohnhaus. Der schmucke Dampfer ist die "Hansa"

(ansehen).

Die "Hansa" hier in Koblenz, ca. 1886, als sie gerade erst erbaut war

(?). Das ist ein anderer Typ als die

hintere Deck als Salon ausgebaut, das

vordere Deck offen gelassen. Das vordere Deck wurde dann ursprünglich für Ladung benützt, der Mast war Ladekran. Unter dem Sonnendach vor dem Schornstein steht der Steuermann an einem

Hinten weht die Preusische Flagge, vorne am Mast die englische, vielleicht für die vielen englischen Touristen. Der Fahrplan von 1905 zeigt in Koblenz täglich 9 Ankünfte aus Köln, die erste um 10 Uhr morgens, die letzte abends um 20 vor 11 Uhr

(?).

Eine Wasserpost. Sie waren das Gegenstück zu Postkutschen. Sie hiessen auch Jachten oder Diligencen. Diese Post hier wird beheizt, das Ofenrohr qualmt. Für das Bild sind die Treidelpferde direkt vor das Schiff trapiert, in Wirklichkeit geht ihre Treidelleine vom Mast aus rechts aus dem Bild heraus.

Am anderen Ufer ist Düsseldorf. Im Strom fährt eine tief abgeladene Rheinische Basaltaak "auf sich" zu Tal. Sie fährt ohne

gebraucht, sie nehmen den seitlichen Segeldruck auf. Abgesenkte Seitenschwerter können bei der relativ langsamen Fahrt "mit kaltem Druck" auch eingesetzt werden, um das Schiff gut auf Kurs zu halten. Durch die schwere Ladung hat diese Basaltaak hier allerdings soviel Fahrt, soviel "Gang", ausserdem taucht auch ihr Rumpf so tief ein, dass sie offenbar ihren Kurs auch ohne abgesenkte Seitenschwerter gut halten kann.

Basaltaaken haben zum Beispiel den Niederrhein mit Pflastersteinen aus Basalt für den Straßenbau versorgt

(?). Basaltaaken waren ganz offen, ohne Deck, ohne Abdeckung. Das war zwar sehr gefährlich, aber wenigstens konnte man so die schweren Steine gut ein- und ausladen. (

Eine Wasserpost in der Talfahrt ansehen).

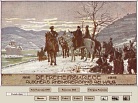

So muss man sich die Talfahrt einer Wasserpost vorstellen. Genau wie die Basaltaak im vorhergehenden Bild fährt

Druck"). Vorne der Wirt ruft schon sein Tagesmenü durch, vor dem Wirtshaus wäre auch noch ein Parkplatz frei. Im Hintergrund liegt Bornhofen.

(Innenansicht einer Wasserpost ansehen) (Fahrtbericht lesen)

Das ist ein Bild aus einer holländischen Wasserpost, einer Trekschuit, "Ziehschute" auf deutsch, wie sie mehr als zwei Jahrhunderte lang in Holland das wichtigste Verkehrsmittel für Personen waren

(?).

Das Bild passt sehr gut zu der Schilderung von Frau Schlegel. Die Zahl der Soldaten und der Pfeifen stimmt ziemlich genau überein, Frau Schlegel selbst könnte hinten rechts gesessen haben.

(Ihren Fahrtbericht lesen) Übrigens: Der Herr am Eingang hat nicht etwa ein Notebook auf seinem Knie, er benützt einen Skizzenblock zum Festhalten seiner Reiseeindrücke.

Das hat Frau Dorothea Schlegel im Frühjahr 1808 ihrem Mann, Friedrich von Schlegel geschrieben, nachdem sie mit der Wasserpost von Köln abgefahren war. Am zweiten Tag gegen halb fünf Uhr war sie in Koblenz.

Weiter im Bericht

(hier). (Innenansicht ansehen)

Zum Schluss des Berichtes geht es

(hier). Die Burg Hammerstein, die Frau Schlegel so schön findet, können wir ja genau

Der Mann von Frau Schlegel, Friedrich von Schlegel, gilt als einer der Mitbegründer der modernen Geisteswissenschaften.

(Wasserpost innen ansehen)

Für die Treidelpferde und den Halfterer ist der hochgelegene Leinpfad an dieser Stelle nicht ungefährlich. Wenn das Schiff nicht auf Kurs gehalten werden kann und im Strom quer fällt, kann die Leine niemand mehr halten. Es kommt dann darauf an, dass alle schnell reagieren. Die Halfterer hatten immer ein Messer am Gürtel, um die Leine notfalls zu kappen. Schwere

Das ist nicht bei Kaub und das ist auch nicht der Dampfer, den wir gerade bei Kaub gesehen haben, aber die Prozedur ist doch die Gleiche. Nur an wenigen Stationen unterwegs gab es Anlegesteiger. Um Gäste aufzunehmen, dreht der Dampfer deshalb auf und macht "ständig", er lässt die Schaufeln gerade so leicht drehen, dass das Schiff gegen den Strom stehen bleibt. Wenn dann der Rudernachen mit den Reisenden vorne vor dem Radkasten bei ihm ankommt, dann lässt er die Maschine kurze Zeit ganz stoppen. Der Kondukteur an Land hält die Flinte über dem Arm. Mit einem Schuss in die Luft hat er Gäste avisiert.

Man kann leider nicht sehr viel erkennen, aber immerhin sieht man zwei größere Schiffe mit Masten, ein Treidelzug. Sie bleiben im tieferen Wasser, während die Ladegeschäfte über die Beiboote abgewickelt werden. Die Pferde und auch ein Händler mit seiner Frau haben Pause bis es weitergeht.

Links hinten am Ufer wird getreidelt. Darunter sieht man einmal einen Leinpfad ganz aus der Nähe. Am Niederrhein war

von 7 m breiten Leinpfaden die Rede, das war aber wohl nur der Streifen, der jeweils frei gehalten werden musste

(?).

Schön gezeichnet, aber der Halfterer sitzt definitiv falsch 'rum

(richtig 'rum ansehen). Ausserdem: ein Anker liegt hier mitten auf dem Leinpfad, das gibt Ärger, wenn eine Treidelleine durchhängt! Anders als hier waren die Pferde meistens hintereinander geschirrt oder jedes an einer eigenen Treidelleine. Die Schiffsleine kam immer schräg von der Seite. Einzeln geschirrt ließ sich der Seitenzug besser handhaben.

Ja, so sitzt er jetzt richtig. Er muss Schiff und Leine ständig im Auge behalten können und sofort abspringen können. In Wirklichkeit liegt das Schiff ja weit hinter ihm, nicht neben ihm, wie hier.

Diese Panoramakarte ist 1910 erstellt worden, sie enthält in der Mitte noch eine Treidelszene. Pferde hat man um diese Zeit sogar noch vor Dampfer gespannt als Vorspann. Wenn schwere Anhangkähne im Schleppzug waren, hat man das am Binger Loch so gehandhabt

(?). Dazu hat in Assmannshausen der Schlepperkapitän mit der Dampfpfeife angegeben, wieviel Pferde er bestellt. Am Binger Loch waren sie dann gerade rechtzeitig zur Stelle. Man nannte das "Zirkus von Assmannshausen".

Treidelzüge gab es aber auch später noch

(ansehen).

Das ist in den 30iger Jahren auf der Saar. Viele von den Schiffern, die hier fuhren, waren übrigens aus Baden. Sie kamen über Straßburg und die französischen Kanäle zur Saar. Die Pferde lehnen sich gegen den Leinenzug leicht nach links. Der Leinpfad ist hier gepflastert. Am Niederrhein war das nicht erlaubt, dort mußte der Leinpfad

Die französischen Kanalschiffe hatten häufig eigene Pferde, sie wurden abends über eine "Rosssteige" in einen mittschiffs gelegenen Aufbau genommen

(ansehen).

Französisches Familienfoto mit Treidelpferd, hier sogar ein Treidelschimmel. Bis in die Nachkriegszeit wurde auf den französischen Kanälen noch vereinzelt mit Pferden

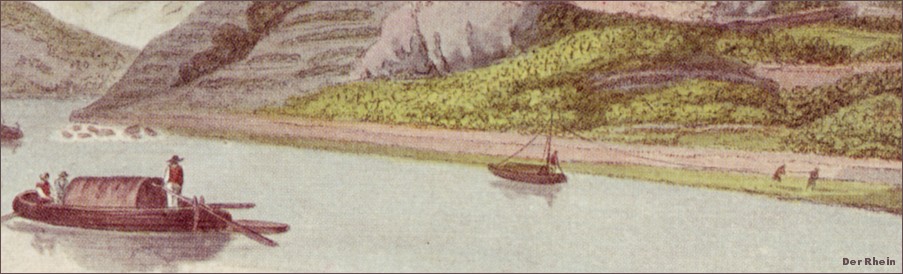

Eine Wasserpost 1822 auf ihrer Talfahrt oberhalb Bornhofen. Sie fährt mit "kaltem Druck" zu Tal, "auf sich". Am

Rhein nannte man diese Technik auch "stiefeln" von holländisch stevelen. Holländisch "stevelen" ist eine Verbalisierung des Ausdrucks "über den Steven fahren", vorwärts fahren. Rückwärts fahren heisst in Holland

enstprechend "über das Ruder" fahren. Auch zweihundert Jahre vorher sah die Talfahrt schon so aus

(ansehen). ... mit Klick weiter zum kalten Druck, wieder zurück (hier).

Das ist eine Talfahrt 1636, das Bild ist aus der "Galerie Oberländerformen" und es zeigt das Stevenschiff, das dort besprochen wird.

Mit kaltem Druck, "auf sich", fährt dieses Schiff sogar schneller als sein Beiboot. Das sieht man an der genau identischen Lage und Kursrichtung der beiden und vor allem sieht man es an der leicht angehobenen Leine zum Beiboot.

Diese Schiffe hießen damals Marktschiffe. Der Unterschied zur Wasserpost ist allerdings nicht groß: Mitfahren konnte man bei beiden, Marktschiff und Wasserpost.

Noch ein Bild aus dieser Zeit

(ansehen).

Auch hier wieder das gleiche Bild: Das große Marktschiff "schleppt" das kleinere Beiboot. Das große Marktschiff hat mehr Druck als das kleine Beiboot. Die Ansicht stammt aus "Wenzel Hollar und sein Panorama" auf dieser Seite und ist ebenfalls von 1636.

Inzwischen wissen wir ja auch, wozu das Beiboot notwendig ist, nämlich zum Ein- und Aussteigen und Ein- und Ausladen an

Die Fahrt mit kaltem Druck: (1) Grundlage: Bei der Fahrt mit kaltem Druck wird die Tatsache ausgenutzt, dass Flüsse mit ihrer Oberfläche immer ein leichtes Gefälle bilden. Im oben gezeigten Rheinprofil sieht man, wie beispielsweise Mainz auf 80 m Höhe über dem Meeresspiegel liegt, Köln dagegen nur auf 36 m und Emmerich nur noch auf 10 m. Die an sich vollkommen waagrecht erscheinende Wasseroberfläche eines Flusses formt in Wirklichkeit entlang ihres Weges immer eine abschüssige

schräge Ebene.

Schwere Schiffe und vor allem Schiffe mit wenig Reibungswiderstand im Wasser können auf dieser schrägen Ebene in Bewegung geraten, sie können anfangen, talwärts zu Gleiten. Unsere talfahrende Wasserpost bei Bornhofen auf dem vorherigen Bild ist dafür ein Beispiel. Die Wasserpost hat keinen Antrieb, sie läßt aber trotzdem ein leichtes Kielwasser hinter sich. Das bedeutet: sie treibt nicht, in dem abfliessendend Wasser steht sie nicht still, sie fährt auf dem Wasser. Auf der leicht schrägen Wasseroberfläche erreicht sie allmählich allein durch ihr Gewicht eine kleine

zusätzliche Geschwindigkeit gegenüber dem fliessenden Wasser. Das ist die Fahrt mit kaltem Druck.

Wirklich praktischen Nutzen hat dieser angenehme Effekt allerdings erst, wenn dabei die Bewegung durchs Wasser so groß wird, daß Druck auf das Steuer kommt und das Schiff damit

steuerfähig wird. Nur in der Geschwindigkeit des Wassers treibend bleibt das Schiff dagegen immer steuerlos. Eine Steuerfähigkeit, die ausreicht, läßt sich allerdings nicht immer erreichen. ..

. mit Klick weiter, zurück (hier).

Die Fahrt mit kaltem Druck: (2)

Notwendige Vorraussetzungen: Die Schwerkraft wirkt natülich auf alle Fahrzeuge, die auf dem Strom sind. Trotzdem stiefelten nicht alle Fahrzeuge gleich gut. Beispielsweise wurden ja auch die Flöße durch die Schwerkraft zu Tal gezogen, Flöße wurden dadurch aber nicht

steuerfähig. Das lag sicher zunächst einmal daran, dass die einzelnen Elemente eines Floßes keine starre Einheit bildeten, die man etwa durch ein Ruder am Heck hätte steuern können. Anstelle eine Ruders am Heck waren die Flöße mit einer großen Zahl von Floßknechten bevölkert. Die Floßknechte haben nach den Anweisungen des Floßführers mit langen, in Längsrichtung liegenden Riemen das Floß vorne und hinten beim Treiben jeweils in die richtige Lage gelegt. Die eigene Steuerfähigkeit haben die Flöße bei der Talfahrt aber auch deswegen nicht erreicht, weil die Flöße wegen ihres höheren Fahrtwiderstands immer langsam blieben.

Eine der Vorraussetzungen beim Stiefeln ist deshalb ein Schiff mit möglichst

wenig Fahrtwiderstand. Das Schiff muß gut laufen, Geschwindigkeit bedeutete Steuerfähigkeit.

Rund gebaute Schiffe wie z.B. die holländischen Tjalken, laufen zwar deutlich besser als Flöße, zum Stiefeln waren sie aber trotzdem nicht so gut geignet. Rund gebaute Schiffe sind in dieser wirklich langsamen Fahrt oft nicht sehr

kursstabil. Sie neigen eventuell dazu, durch geringste Einflüsse aus dem Kurs zu laufen und dann z.B. schräg zu schieben, "vierkant" zu laufen. Es kommt aber beim Stiefeln darauf an, den errungenen Gang, die errungene, wenn auch kleine Geschwindigkeit möglichst gut zu erhalten. Jeder Ausschlag des Steuerruders zur Korrektur von Abweichungen bremst das Schiff, erhöht den Widerstand des Schiffes. Vor allem bremst auch jedes schräg Schieben das Schiff. Ein kursstabiles Schiff liegt dagegen immer gestreckt in seinen Kurs und wird auch ohne Ruderunterstützung nicht aus einer Kurve getragen. Kursstabile Schiffe sind daher deutlich besser zum Stiefeln.

Gut geeignet waren z.B. schlanke Schiffe und Schiffe mit eckiger Kimm, d.h. mit eckigem, kantigem Übergang zwischen Bodenfläche und Seitenwand

(ansehen). Dorstener Aaken waren dafür ein Beispiel, sie stiefelten gut. Sie hatten wenig Fahrtwiderstand und waren sehr kursstabil. Auch tief im Wasser liegende Schleppkähne stiefelten gut. Stiefelnd kamen sie von der Ruhr nach Holland

(?).

Mit leerem Schiff konnte man nicht mit kaltem Druck fahren. Nicht nur, weil das Schiff durch die geringe Eintauchung schlechter steuerbar war. Bei leerem Schiff fehlt das

Gewicht für die Fahrt mit kaltem Druck. Es ist ja die Schwerkraft auf die eigene Masse, die diese Schiffe zu Tal zieht. Bei leerem Schiff ist diese Kraft zu klein. Gleichzeitig bieten leere Schiffe auch dem Wind zuviel Angriffsfläche.

Wind war sogar für voll abgeladene Schiffe manchmal ein Problem. Bei starkem Wind mußten sie liegen bleiben, bis es wieder weiter ging. ..

.. mit Klick weiter, zurück (hier).

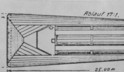

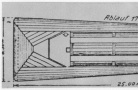

In den Querschnitten sieht man die

eckige Kimm, den eckigen Übergang zwischen Boden und Seitenwänden. In der linken Ansicht, der Ansicht auf den Bug, sieht man sogar die Ausnehmungen, in die man einen Buglappen einlegen konnte, s. "Die Fahrt mit kaltem Druck (3)".

In ihrer langen schlanken Bauweise mit den lang durchgehenden Klinkernähten der Aussenhaut wurden die Dorstener Aaken als Schmuckstücke oder Perlen des Flusses bezeichnet und "Regina Rheni", "Königin des Rheins" genannt

(?) .

Die Fahrt mit kaltem Druck: (3)

Steuerung: Die Fahrt auf sich erforderte auch besondere

Techniken der Steuerung. Eine auf dem Rhein stiefelnde Dorstener Aak ließ sich mit einem Beiboot nicht einholen

(?). Die Reisegeschwindigkeit gegenüber dem Ufer war beim Stiefeln also ganz beachtlich. Man brauchte deshalb besondere Streckenkenntnis, sehr hohe Fachmannschaft, viel Erfahrung aber auch besondere Steuerungstechniken beim Stiefeln. Wegen der

niedrigen Geschwingigkeit durchs

man, wie z. B. die großen Rheinkähne dazu im Ruder einen "Schieber" oder eine "Scheibe" hatten. Damit konnte zum Stiefeln die Ruderfläche vergrößert werden.

An der Elbe und an der Oder, auch am Neckar

(?), hat man in kurzen Flusskrümmungen am Bug oder auch am Heck des Schiffes mit schweren

Staken (Bundstaken, Scho(o)rbäume, Schaltbäume) gearbeitet

(ansehen). Der Baum oder Staken wurde dazu vor dem Schiff schräg zur Fahrtrichtung in den Grund gesetzt. Um den Bund am oberen Ende des Staken wurde kurz eine Leine geschlagen, mit der der Staken auf einem Abstand gehalten wurde. Das Schiff fuhr dann gegen den schräg nach vorne aussen gestellten Staken und hat sich bei seiner Weiterfahrt selbst zur Seite gedrückt. Das war beides, Geschicklichkeit und Knochenarbeit, es war aber auch sehr wirksam. Allerdings wurde dabei jedesmal etwas Fahrt aus dem Schiff genommen.

Am Neckar vielleicht häufiger, aber auch am Rhein, hat man auch

Buglappen eingesetzt. Buglappen sind sehr lange Ruderriemen wie sie auf den Flößen in Längsrichtung am Bug und am Heck geführt wurden

(ansehen).

Mit einem Buglappen konnte man den Bug des Schiffes zur Seite rudern ohne dabei Fahrt aus dem Schiff zu nehmen.

Besonders auf den Nebenflüssen, wo Stromschnellen und langsame Stellen sich abwechseln, auch an Elbe und Oder bei Niedrigwasser, kam es vor, dass das Schiff zu langsam wurde und keinen Strömungsdruck mehr auf dem Ruder hatte. Dann mußte man mit dem Bundstaken, dem Hook (Bezeichnung am Neckar, wohl von "Haken"), dem Fahrbaum, dem Staken oder dem Schaltbaum,

mithelfen, d.h. man mußte das Schiff schieben

(?). Der Baum wurde neben dem Schiff in den Grund gesetzt, auf dem Schiff entlang laufend wurde das Schiff damit vorwärts geschoben bis das Schiff wieder genug Druck auf dem Ruder hatte

(ansehen).

Nicht immer hatte man genügend Raum vor sich für diese Manöver. Wenn das Schiff durch zu viele Flußwindungen und zu starke Ruderlagen des Steuerruders oder durch zu viele "Sätze" mit dem Bundstaken zu viel Fahrt verloren hatte und nicht mehr steuerfähig war, waren vor Hindernissen die Heckanker oft die einzige Rettung. Mit dem Heckanker hat man das Schiff Kopf zu Tal erst zum Stehen gebracht und dann anschliessend

"gestellt". Beim Stellen ist das Schiff

langsamer als der Strom. Mit leicht eingeschlagenem Ruder kann man das Schiff schräg in die Strömung stellen, bei schleifendem Anker wird man dann von der Strömung seitlich zum anderen Ufer versetzt bzw. auch wieder zurück

(?).

... mit Klick weiter, zurück (hier).

Eine "Dicke Berta" auf der Elbe ohne Schlepphilfe zu Tal fahrend.

Ein weiss gestrichener

Bundstaken liegt quer über dem Heck. Links sieht man die verstärkte Spitze, oft mit einer Gabelspitze oder Forke (zwei Spitzen), rechts, weniger deutlich, ein Bund (Krücke, Knebel) am oberen Ende.

Ausser den beiden weissen Sonntagshemden und der Schiffermütze sieht man hier sehr eindrucksvoll den großen Helmstock mit dem die Elbekähne gesteuert wurden. Der Kahn fährt mit einem Hilfssegel zu Tal. Solche Hilfssegel wurden nur bei vorwind Kursen gesetzt. Der Kahn hat zwei Heckanker in der elbe-typischen Draggen-Form mit vier Flunken.

Der kalte Druck und auch das Hilfsegel geben dem Kahn nicht viel Fahrt, ein Kielwasser ist

kaum auszumachen. Das unruhige Wasser auf dem Bild stammt wohl von Gegenverkehr. An der Lage des Beibootes sieht man aber, dass das Schiff fährt und nicht nur treibt.

Diese Schiffe waren sehr breit und flach gebaut um auch bei niedrigem Wasserstand noch möglichst viel tragen zu können. Das hat ihnen den Namen "Dicke Berta" eingebracht. Kähne wie der auf dem Bild waren häufig 1000t groß. Genau wie auch die Dorstener Aaken hatten diese Kähne eine eckige Kimm "

um beim Talabwärtstreiben der Kähne ein leichteres Einhalten des Kurses zu ermöglichen." Lange Zeit wurden sie auch immer noch mit Holzboden gebaut, weil bei dem häufigen Rutschen über Sandbänke bei niedrigem Wasser auf der Elbe und der Oder, insgesamt der Holzboden sich besser gehalten hatte

(?).

Buglappen auf dem Neckar. Zwei Talfahrer vor Neckargemünd.

Die damaligen Neckarschiffe werden teilweise mit 150t angegeben

(?), die beiden Exemplare hier auf dem Bild erscheinen jedoch größer. Der Buglappen auf dem vorderen Schiff hat seine Aufgabe schon erfüllt, bis er wieder gebraucht wird, wird er schwebend eingehängt. Ein Matrose ist vorne, vielleicht sind es auch zwei.

Das linke Schiff hat zwar schon zwei Kurven hinter sich, trotzdem ist nicht ganz klar, ob überhaupt ein Buglappen

oder Bundstaken in Gebrauch ist, möglicherweise im Schatten des Schiffsrumpfes. Man kann zwei Matrosen vorne erkennen,

Gleich hinter dem zweiten Schiff hat sich links eine Fähre auf den Weg gemacht.

Mithelfen mit dem Staken.

Hier, bei den Hamburger Hafenschuten, wäre dieser Ausdruck eher höhnisch verstanden worden. Bis zur Ausbaggerung der Hamburger Häfen auf größere Tiefen wurden die Schuten dort täglich mit Staken vorwärts bewegt. Dabei hatten die Schuten rd. 100t und wurden von nur einem Mann, dem Ewerführer, geschoben

(?).

Aber auch bei den Binnenschiffern auf der Elbe und der Oder war das Schieben mit dem Staken immerhin so häufig, dass ihre Kinder überall, wo sie an Land einmal für ein paar Tage in die Schule gehen konnten, von den "Land"-Kindern gehänselt wurden: "Schieb, Schiffer, schieb!"

Die Fahrt mit kaltem Druck: (6)

Entwicklung: So ungefähr ab den

1920er Jahren wurde jedenfalls auf dem Rhein

immer seltener mit kaltem Druck gefahren

(?). 1921 definiert das Rheinschiffahrtslexikon: "

Ein Schiff fährt auf sich,

wenn man es zu Tal treiben läßt (Treibfahrt). Hierbei eilt ein beladenes Schiff der Strömung voraus, wodurch es den notwendigen Wasserdruck auf das Steuerruder und damit Steuerfähigkeit erlangt."

(?) Die Frachtraten und die Schlepplöhne haben sich um die Zeit wohl so entwickelt, dass Stiefeln zum Schluss sich doch nicht mehr gelohnt hat. Trotz der Kosten für den Schlepplohn wurde es wohl günstiger, sich schleppen zu lassen. Man kam dann schneller an eine neue Reise. Auch verkehrsmäßig wurde es für die Fahrt mit kaltem Druck immer enger. Das Verkehrsaufkommen auf dem Rhein hat inzwischen doch überwältigend zugenommen.

1939 war auf dem Rhein Treibenlassen

in der Nacht nicht mehr gestattet

(?). Beispiel

einer Nachtfahrt (ansehen). Seit

1955 ist Treibenlassen und Anker schleifen lassen auf dem Rhein

grundsätzlich verboten, nur für kleine Bewegungen auf Reeden und an Lade- und Löschplätzen ist es noch erlaubt

(?).

Damit fand auf dem Rhein eine Technik ein Ende, die sich zusammen mit der Treidelschifffahrt entwickelt hatte, die dann aber doch die Treidelschifffahrt für sehr lange Zeit überlebt hat.

... mit Klick zurück.

Die Fahrt mit kaltem Druck: (5)

Bedeutung: Vor der Entwicklung von Maschinen und Motoren hat alles, was zu Tal wollte, sich ganz einfach mit dem Strom zu Tal treiben lassen. Je nach Bauweise und Entwicklungsstand sind diese Fahrzeuge dabei mehr oder weniger ausgeprägt zum Stiefeln gekommen. Die Schleppschifffahrt konnte mit ihrem Angebot, auch zu Tal zu schleppen, lange nicht Fuß fassen gegenüber der alten Fahrt mit kaltem Druck. Auch als die Dampfschifffahrt schon lange etabliert war, blieb die Fahrt mit kaltem Druck immer noch ein

wichtiger, teilweise sogar ein beherrschender

Wirtschaftsfaktor.

Das Bild hier oben ist dafür ein Beispiel. Das Bild zeigt den Hafen Cosel bei den Oberschlesischen Steinkohlerevieren um 1930. Die im Bild erkennbaren Schiffe sind alle mit Schlepperhilfe hierher gekommen, sie sind aber alle auf sich, ohne Schlepphilfe zu Tal gestiefelt

(ansehen).

Nicht anders wurde Ruhrkohle mit Ruhraaken nach Holland gefahren. Stiefelnde Basaltaaken haben wir schon

kam stiefelnd über Saar und Mosel zur Gasfabrik nach Köln.

Rheinaufwärts vom Ruhrgebiet zur Gasfabrik wäre der Transport viel kürzer, aber teurer gewesen

(?). Schwerkraft war, genau wie Wind, kostenlos, nur zuverlässiger. Damit hat sich Stiefeln sogar gegen die modernste Technik von damals behaupten können. ... mit Klick weiter, zurück (hier).

Die Fahrt mit kaltem Druck: (4)

Noch Steuerung: Langsamer als der Strom fuhren auch die badischen Schiffer von Basel nach Straßburg und Mannheim. Dort fließt der Rhein besonders schnell. Ausserdem handelte es sich bei diesen Fahrten um Fahrten mit leerem Schiff, die zum Stiefeln sowieso ungeeignet wären. Man fuhr dabei am liebsten zu zweit oder zu dritt nebeneinander gekoppelt. Von der Mitte der Schiffe aus wurden 30 – 40 m Kette nachgeschleppt. Dazu kamen noch je eine kurze Kette an jeder Seite des Päckchens. Je nachdem, wie lang oder kurz die Ketten an einer Seite gesteckt wurden, hat sich das Päckchen schräg gestellt und wurde dadurch zur Seite hin versetzt. Nach dieser

Methode

diese Fahrt. Die Schiffe mußten auch entsprechend geeicht sein

(?).

Oft ging man auch

rückwärts zu Tal an schleifendem Anker oder am Besten an schleifender Kette. Wie beim

"Stellen" mit Kopf voraus konnte man sich dabei seitlich versetzen lassen. Die Stellung des Steuerruders hat dabei die Schrägstellung des Schiffes im Strom bestimmt und die Länge der Schleifkette hat die Fahrtgeschwindigkeit

bestimmt. Schwierige Passagen wie z.B. schlecht aufeinander ausgerichtete Brückendurchfahrten im Osten Deutschlands wurden so gefahren. Auch unterhalb des Ijsselkopfes war das üblich bei Torftransporten in

Torfschuten

(?).

Selbstverständlich wurde auch mit den

Segeln gesteuert, soweit das Schiff eine Besegelung hatte. Die Gaffel-

hervorragend, um auch bei Windstille dem zu Tal stiefelnden Schiff noch zusätzlichen Vortrieb zu geben, um das Schiff zur Unterstützung des Steuers zu stabilisieren oder um ihm einen zusätzlichen Steuerimpuls zu geben.

Manöver: Um am Anfang der Fahrt überhaupt aus dem Hafen zu kommen, haben die größeren Schiffe einen leichten "

Fahranker" mit dem Ruderboot voraus gerudert und z. B. weit ab vom Ufer gesetzt. Das Schiff hat sich dann an diesem Fahranker verholt. Entsprechend ging man am Zielhafen vor. Zunächst wurde geankert, mit dem Fahranker konnte man dann den Rest erledigen

(?). Je nach Verhältnissen und nach Besatzungsstärke hat man sich auch mit dem

Beiboot selbst geschleppt

(ansehen). Die großen Schleppkähne wurden gegen einen kleinen Schlepplohn vom Hafenboot aus dem Hafenbecken auf Reede geschleppt. Von dort ging die Fahrt dann los. Dabei trieb man zunächst unsteuerbar zu Tal, erst allmählich ging die Fahrt über in die steuerbare, kontrollierte Fahrt mit kaltem Druck. Kritisch in dieser unsteuerbaren Phase war immer das "Kopf vor nehmen", die Zeit, bis das Schiff aus der Lage "Bug zu Berg"

eine Heckleine solange stehen lassen, bis der Strom eine ausreichende Drehung des Schiffes eingeleitet hatte.

Je nach Lage mußte man mit dem Fahranker, mit einen

schleifenden Heckanker, mit dem Schorbaum, mit einem Buglappen, mit einem Segel oder eben mit dem Beiboot, die Drehung unterstützen.

Unterwegs hatten stiefelnde Schiffe nicht viel Spielraum zum Manövrieren, sie trieben deswegen immer wieder "Gott und der Welt" in den Weg. Die Bergfahrer mußten sich auf den Weg der zu Tal stiefelnden Schiffe einstellen, Talfahrt hat Vorrang. Den Schiffern selbst gab Stiefeln ein Gefühl der Freiheit. Dem Gegenverkehr war das sicher manchmal lästig, er gab dazu aber respektvoll Raum.

... mit Klick weiter, zurück (hier).

Selbst Schleppen. Das hier ist 1906 auf der Unterelbe. Binnenschiffern standen so viele Ruderer wie hier nie zur Verfügung. Trotzdem gab es auch in der Binnenschifffahrt immer wieder Situationen, bei denen das Beiboot eingesetzt werden mußte, um das eigene Schiff zu bewegen. Direkt hinter dem Segler ein Dampfer. Vielleicht kann er sich doch noch einen Schlepplohn verdienen. Wenn nicht hier, dann klappt es vielleicht beim nächsten Schiff.

Abfahrt am Abend heißt diese Ansichtskarte von Magdeburg-Hohenwarthe, die am 17.10.1910 verschickt wurde.

Für die Schiffer hinten auf dem Elbekahn heißt es nicht Abfahrt am Abend, sondern "weiter Stiefeln in die Nacht". Sie sind schon den ganzen Tag unterwegs und fahren noch weiter, so lange der Mond noch so hell ist. Beim Stiefeln sind sie ja nicht schnell, jede Stunde länger unterwegs bringt sie ein paar wenige Kilometer weiter.

(1) Das ist Wenzel Hollar, der hier sitzt. Er hat dieses Panorama erstellt und sich selbst gleich mit draufgesetzt.

So draussen zu sitzen und direkt die Landschaft zu zeichnen, eigentlich machten Maler das damals garnicht. In der Romantik

kam man schon allmählich auf den Geschmack (ansehen), so richtig akzeptiert wurde Zeichnen in der Landschaft aber erst nach den Impressionisten.

Insofern war diese Selbstdarstellung hier für Wenzel Hollar so etwas wie ein Markenzeichen, eine Abgrenzung gegenüber Kollegen: "So habe ich das gemacht."

Wenzel Hollar war Kartograph, ein Graphiker und Radierer und hat in dieser Funktion für verschiedene Verleger gearbeitet. Er hat aber auch eigene Arbeiten verlegen lassen, beispielsweise bei Hogenberg in Köln, dort verschiedene Städteansichten aus Norddeutschland

(?). Auch in der Werkstatt von Merian hat er eine Zeit lang gearbeitet.

Wenzel Hollar stammt zwar aus Prag, 1607 wurde er dort geboren, seine Arbeit hat ihn jedoch durch ganz Europa gebracht. Lange war er z.B. auch in England. 1677 ist er in London gestorben.

1636 war er gerade in Köln und hat dort Städteansichten erstellt, als

Lord Arundel aus England kommend mit seiner Delegation dort Station machte.

. . . . ... Klick

(2) Lord Arundel kam vom englischen König und sollte zu Kaiser Ferdinand II.

Lord Arundel war der höchste Diplomat des englischen Königs. Ziel dieser Reise war, Lord Arundel sollte in dem seit 1618 andauernden dreißigjährigen Krieg einen Frieden herbeiführen. Der Verbleib der Pfalz war noch nicht geklärt. Die Reise basierte jedoch auf falschen Einschätzungen des englischen Hofes, der Lord konnte beim Kaiser nichts erreichen.

Bis Köln war der Lord teilweise schon auf dem Rhein gekommen. Auf dem Rhein sollte es auch weiter gehen. Einen Tagebuchschreiber gab es schon in der Gruppe, jetzt hat Lord Arundel noch Wenzel Hollar als Reisezeichner verpflichtet. Das Panorama und die anderen Bilder sind also dieser fehlgeschlagenen Friedensmission zu verdanken.

Der Kaiser war zu der Zeit in Regensburg, die Gruppe mußte also quer durch fast das ganze Kriegsgebiet. In Koblenz ging der Weg mitten durch die Frontlinie. Als die Gesellschaft beispielsweise hier in Mainz ankam, waren die Schweden erst drei Monate vorher abgezogen. Hier war es ihnen so unsicher, dass sie vorsichtshalber nicht an Land gegangen sind. Lieber blieben sie im Strom am Anker liegen. Bei der Anlieferung ihres Proviantes hat es dann auch eine Schlägerei gegeben, bei der einige von ihnen beinahe ertrunken wären im Rhein.

Noch zwei Bilder von unterwegs (ansehen)

Text 1

Text 2

"Der Landschaftsmaler auf der Reise" steht hier drunter. Aber das war viel später: 1814. Noch ein Bild

(ansehen).

Hinten ist stilisiert Ehrenbreitstein und Koblenz mit

Das ist Kriegsberichterstattung vor 350 Jahren. Die Franzosen sind drüben in Ehrenbreitstein, sie sind zwar uneinnehmbar, aber eingeschlossen. Die Kaiserlichen sind hier in Koblenz. Für die Durchfahrt der englischen Delegation wurden die Kämpfe unterbrochen.

Der Schiffszug des Lord Arundel besteht aus einer ganzen Gruppe von Schiffen und Nachen. Was man direkt hinter dem Heck des Hauptschiffes sieht, ist eine ganze Ladung Ersatz-Pferde in einem offenen Fahrzeug. Davor, d.h. an Steuerbord, liegt noch ein breiter Fährnachen mit ganz flachem Bug, nur angedeutet zu erkennen. Er dient offensichtlich zum Versetzen der Pferde. Ein komplettes Gespann zum Auswechseln, so wie der Lord es hier hatte, konnte sich ein privater Schiffer wohl nie leisten. Neben dem Hauptschiff erkennt man noch unter der Ausstiegsleiter einen ganz flachen und schmalen Nachen wie man sie heute immer noch als Fischernachen sehen kann. Hier noch das letzte Bild von Wenzel Hollar, diesmal ohne Krieg und Verwüstung.

(ansehen)

Talfahrt in Boppart. Auf jeden Fall muss man sagen, er war ein Shiplover, ein Schiffsnarr, der Wenzel Hollar. Er hat Schiffe und Schifffahrt immer in allen ihren Erscheinungsformen mit einbezogen und vor allem immer mit bewundernswertem Verständnis dargestellt.